Biddulph Recordings

Biddulph Recordings

Biddulph(ビダルフ)復活

ビダルフ・レコーディングズは1987年、弦楽器商として名高いピーター・ビダルフと弦楽器専門誌『Strad』の元編集者であるエリック・ウェンの共同で設立された、歴史的音源専門のCDレーベルである。弦楽器に精通した2人によって名だたるヴァイオリニストたちの復刻が次々と発売されたが、それらはたちまちにして弦楽器愛好者を虜にしてしまった。また、ルッジェーロ・リッチを起用して多数のカデンツァを収録したベートーヴェンとブラームスのそれぞれヴァイオリン協奏曲の新録音は、このレーベルならではの傑作として記憶されている。その後、発売のレパートリーは指揮者、ピアニスト、室内楽に拡大され、併せて新録音も行われていたが、近年ではその活動が途絶え気味だった。しかし、2021年より活動再開とのニュース、これはヒストリカル・ファン狂喜である。

ピーター・ビダルフは、英国王立音楽院でチェロを学んだが、膝の負傷で演奏家としてのキャリアを断念。ヴァイオリン商として有名なJ&A Beareで働き始めると、すぐに世界有数の弦楽器専門家としての地位を確立し、1976年には自身の弦楽器販売店を開く。希少なアンティーク弦楽器の第一人者として、サザビーズやクリスティーズの楽器部門のコンサルタントも務めている。演奏家の支援も熱心に行い、1980年代にはウィグモア・ホールで若手演奏家のリサイタルをプロデュース。その中には若き日のスティーヴン・イッサーリスもいる。やがて、そうした若い演奏家の模範となるような、過去の偉大な弦楽器奏者たちのアーカイヴを築くことを構想。弦楽器専門誌『Strad』の元編集長エリック・ウェンに相談し、1987年に共同でロンドンにビダルフ・レコーディングズを創設した。ピーター・ビダルフとユーディ・メニューイン、ルッジェーロ・リッチ、オスカー・シュムスキーらとの個人的な親交からは、貴重な復刻のみならず、思いがけない新録音も生まれた。弦楽器の音を知り尽くしているピーターとエリックは、歴史的音源のCD復刻に際しては過度なノイズ除去で本来の音の生命感を損なうことがないように配慮している。

近年は活動が中断していたが、2021年にエリック・ウェンがアメリカでの教職を終えてロンドンに戻るのを機に本格的に再開することを決定。6月11日に再開第1弾の3タイトルをリリース。今後の予定には、オスカー・シュムスキー、トッシー・スピヴァコフスキー、アーノルド・スタインハート(以上ヴァイオリン)、ウィリアム・プリムローズ(ヴィオラ)、フェリックス・サモンド(以上チェロ)らの復刻がある。

62 件 / 62件中

-

ハイフェッツ (ヴァイオリン)

コルンゴルト(1897-1957)/

カステルヌオーヴォ=テデスコ(1895-1968):

ヴァイオリン協奏曲他 [ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリン)/アルフレッド・ウォーレンスタイン(指揮)/ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団]発売日:2024年08月09日

CD価格:2,175円(税込)

グラミー賞の殿堂入りを果たした名盤コルンゴルトのヴァイオリン協奏曲など、

モノラル時代のロス・フィルとの代表的録音を集めた1枚1917年にアメリカ・デビューをカーネギーホールで飾ったハイフェッツは、1925年にアメリカの市民権を取得。東海岸を拠点に活動を展開しましたが、1940年にビヴァリー・ヒルズにスタジオ付きの住宅を建て、第2次大戦後はロサンゼルスに拠点を移します。このディスクには1953年から54年にかけて、ウォーレンスタインの指揮するロス・フィルと行ったRCA録音を復刻しています。 コルンゴルトのヴァイオリン協奏曲は1947年にハイフェッツが初演し、その後も繰り返し演奏しました。作曲者はこの曲について「終楽章こそ高度な技巧が必要だが、美しい旋律や抒情的なエピソードがたくさんあるから、パガニーニよりはカルーソー向きの曲だ。カルーソーとパガニーニを兼ね備える人物、すなわちハイフェッツに演奏してもらえるとは、なんと嬉しいことだろう」と語っています。当録音は大評判となり、作品を広める上で大きく貢献。2008年には遂にグラミー賞の殿堂入りを果たしました(ヴァイオリン協奏曲の録音としては、クライスラーのメンデルスゾーン、メニューインのエルガーに次いで史上3番目の殿堂入り)。圧倒的なテクニックの冴えが注目されるハイフェッツですが、コルンゴルトがカルーソーにたとえたように、メロディアスな旋律を時に朗々と時に甘美に歌いあげる歌心もたっぷりと味わえます。 カステルヌオーヴォ=テデスコのヴァイオリン協奏曲第2番は、ハイフェッツがトスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルと共に初演した作品。3つの楽章には旧約聖書の3人の預言者の名前が充てられています。自身がヴァイオリニストだったシンディングの作品と、ヴァイオリンのヴィルトゥオーゾたちにインスパイアされた3曲も、ハイフェッツの緩急自在な技の冴えと歌い回しを堪能できます。 -

協奏曲集と小品集

伝モーツァルト(1756-1791):

ヴァイオリン協奏曲 第6番

ヴュータン(1820-1881):

ヴァイオリン協奏曲 第5番他 [アルフレッド・デュボワ(ヴァイオリン) 他]発売日:2024年08月09日

CD価格:2,175円(税込)

グリュミオーらの師としてフランコ=ベルギー楽派を現代につないだアルフレッド・デュボワ。彼が遺した2つの協奏曲録音他を復刻。イザイの無伴奏ソナタ第3番などの併録曲の数々も魅力的です。 アルフレッド・デュボワは12歳でブリュッセル音楽院に進んでアレクサンドル・コルネリスにヴァイオリンを学び、3年後にはプルミエ・プリを得ました。卒業後もコルネリスに個人的に師事し続けましたが、イザイにレッスンを受けたこともあるのでデュボワをイザイの弟子とする説もあります。22歳の年にブリュッセル市からヴュータン賞を授与されてソリストとして本格的な活動を始め、1927年にはイザイの後任としてブリュッセル王立音楽院の教授陣に迎えられました。門下にアルテュール・グリュミオーがおり、現在では「グリュミオーの師」として言及されることの多いデュボワですが、第1次大戦と第2次大戦の間はベルギーを代表するヴァイオリニストとして高い評価を得ていました。 このディスクではデュボワが遺した2曲の協奏曲録音を復刻し、その余白に小品を収めています。1曲目は、かつてケッヘルが番号を与えて「モーツァルトの第6番」として親しまれていたもので、ティボー、フェラスといった名手も録音しています。エックの作と判定されてからは録音が減ってしまったのが惜しまれる佳曲です。 ヴュータンの第5番は第2楽章はじめのアダージョ部分にグレトリの歌劇《ルシール》の旋律が引用されていることから「ル・グレトリ」のニックネームが付けられました。当初は課題曲として作曲されたものだけに、技巧的な見せ場の多い作品で、デュボワのテクニックの冴えと歌謡的な旋律での豊かなヴィブラートを伴った歌わせ方が魅力を加えています。 格調高く描かれたヘンデルや、ヴィルトゥオーゾ的なイザイとクライスラーなどの小品群も、この演奏家の様々な魅力を伝えてくれます。

-

ミッシャ・エルマン

RCAビクター録音集(1926-32) [ミッシャ・エルマン(ヴァイオリン) 他]発売日:2024年08月09日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

エルマンの電気録音初期の米ビクター録音を集成。エルマン・トーンを堪能する2枚組41トラックの小品集。 Biddulphレーベルが力を入れているミッシャ・エルマンの復刻シリーズ、今回は1926年から1932年にかけての録音を集成しました。米ビクターが電気録音を導入したのが1926年で、1929年にはRCAに吸収されてRCAビクターとなる、その過渡期にあたります。 収録されているのは大半がSP盤の片面に収まる5分未満の小品ばかり。こんにちでも定番名曲となっている名旋律の数々は、黄金の音色と言われたエルマン・トーンを満喫するにはうってつけのレパートリー。その中でドルドラやドリゴ、ラフの曲など、かつては定番ながら今では聞く機会が著しく減ってしまった小品たちが往時の流行を伝えてくれます。

-

ゾルターン・セーケイ

ソリストと弦楽四重奏の録音集

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲

バルトーク:弦楽四重奏曲 第5番&第6番他 [ゾルターン・セーケイ(ヴァイオリン) 他]発売日:2024年06月14日

CD価格:2,175円(税込)

バルトークのヴァイオリン協奏曲第2番の初演やルーマニア民俗舞曲の編曲で、またハンガリー弦楽四重奏団としての録音で知られるゾルターン・セーケイ(1903-2001)の復刻盤。 セーケイはハンガリーのコチで医師の家庭に生まれ、8歳でヴァイオリンを始めました。11歳の年にブダペストに移りフランツ・リスト・アカデミーに入学し、フバイらにヴァイオリンを学び、18歳で修士号を得ます。更にヴェイネルに和声法と室内楽を学び、コダーイからも作曲を学びました。1920年にはハンガリー国内でヴァイオリニストとして名声を確立し、翌年コダーイの紹介でバルトークと出会い意気投合して共演を重ねます。1925年にルーマニア民俗舞曲をヴァイオリンとピアノ用に編曲すると、バルトークはこれを承認してコンサートでも共演しました。1937年に新ハンガリー弦楽四重奏団(当時)の第1ヴァイオリン奏者に迎えられます。 同団のコロムサイとパロタイはバルトーク自身の監修を受けて弦楽四重奏曲第5番のウィーンとブダペストでの初演を行っており、これらのバルトーク録音は作曲者直系の解釈を伝える貴重なものです。セーケイは優れたソリストでもありましたが、協奏曲録音はここに収められたグラズノフのみ。オランダDeccaによる録音はセーケイの艶やかな音を伝えてくれます。

-

〈アウアーのレガシー〉

イゾルデ・メンゲス(ヴァイオリン)

ベートーヴェン(1770-1827):

ヴァイオリン協奏曲

J.S.バッハ(1685-1750):

シャコンヌ他 [イゾルデ・メンデス(ヴァイオリン) 他]発売日:2024年05月17日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

名教師レオポルト・アウアーの弟子たちを紹介するシリーズにイゾルデ・メンゲスが登場。

バッハのシャコンヌ、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲等の記念すべき世界初録音を復刻!1893年に英国ブライトン近郊で音楽教室を営む家庭に生まれたメンゲスは、自然と楽器になじみ、初めて人前で演奏したのは3歳半の時だったと伝えられます。16歳の時にペテルブルクでアウアー門下に加わりました。アウアーは精鋭ぞろいの門下の中でも「最も才能に恵まれた生徒の一人」と語ったそうです。 1913年、ロンドンでコンチェルト・デビューした際はチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲とラロのスペイン交響曲を一つのコンサートで弾き、当時の批評は「目覚ましい弓のテクニック、濁りの無い音、クリーンで歯切れ良いスタイル」と讃え、「卓越した技量を披露する時は子供のような喜びよう」を示し、「難しい箇所をとんでもない速さで弾くので指揮者がテンポを落とすよう指示しなくてはならないほどだったが、華麗な演奏はそれ自体が見ものだった」と伝えています。この成功を受け、ロンドンではウッドやワルターらの指揮で演奏、アムステルダムではメンゲルベルクが指揮するコンセルトヘボウ管とベートーヴェンとブラームスの協奏曲を演奏しました。 (曲目・内容欄に続く) -

ルネ・ベネデッティ

コロンビア録音集と

パガニーニ: ヴァイオリン協奏曲 第1番 [ルネ・ベネデッティ(ヴァイオリン) 他]発売日:2024年05月10日

CD価格:2,175円(税込)

ハイフェッツのテクニックとティボーの魅力。

ルネ・ベネデッティの至芸に触れる貴重な復刻盤。20世紀前半のフランスを代表するヴィルトゥオーゾ、ルネ・ベネデッティの卓越したテクニックと明るい美音を堪能する復刻盤が登場。今では彼の名はクリスチャン・フェラスやジャン=ジャック・カントロフの師として言及される程度ですが、カントロフは師を「ハイフェッツのテクニックとティボーの魅力を兼ね備えた真に傑出した存在。歴史を通じて最高の演奏家の一人」と讃えています。 イタリア系の家庭に1901年に生まれたベネデッティは、父がヴァイオリン教室の教師をしていたこともあって早くからヴァイオリンを演奏し、7歳にしてパリ音楽院で学び、10歳の年ピエルネの指揮でパリ・デビューを飾るほどの天才児として注目を集めました。「フランス六人組」の作曲家達と親交を持ち彼らの作品を多数演奏、シェーンベルクやストラヴィンスキーの作品もフランスに紹介しました。12.に収録されたミヨー:『屋根の上の牡牛』によるシネマ・ファンタジーは彼が初演したものです。 パガニーニの24のカプリースとバッハの無伴奏ソナタ&パルティータをフランス人として初めてコンサートで演奏し、自ら校訂した楽譜も出版。1922年にはカーネギーホールにデビュー、その後もトスカニーニやシューリヒトらと共演、終戦翌年の1946年にはチェリビダッケの指揮でベルリン・フィルにデビュー。ピアノのジョセフ・ベンヴェヌーティ、チェロのアンドレ・ナヴァラと組んだB.B.N.トリオでも活動し、1942年から71年までパリ音楽院で教えました。しかし、その活躍と名声が主にフランス国内に留まったのは「(世界中で引っ張りだこになることを)単に彼が望まなかったからだ」と教え子のJ-J.カントロフは回想しています。 (曲目・内容欄に続く) -

ヨーゼフ・シゲティ

AFRS録音全集他

ベルク(1885-1935):

ヴァイオリン協奏曲

ベートーヴェン(1770-1827):

ロマンス 第1番 ト長調 Op.40他 [ヨーゼフ・シゲティ(ヴァイオリン) 他]発売日:2024年04月05日

CD価格:2,175円(税込)

名演の誉れ高いミトロプーロスとのベルクの協奏曲や、若きバーンスタインとの共演、更に第2次大戦中の貴重な録音を含むシゲティのAFRS音源を復刻。 1939年にアメリカに移住したシゲティは米コロンビアに多くの録音を行いましたが、第2次大戦中の1942年8月から44年11月の間はアメリカ音楽家連盟(American Federation of Musicians)が市販用の録音のストライキを行ったため、シゲティにもコロンビア録音がありません。トラック1から7はこの空白期間を埋める貴重な音源です。 AFRS(Armed Forces Radio Service)は国外で暮らすアメリカ人向けに1940年代初めに米軍が開設した短波放送局。同局の放送用の録音は上記のストライキの対象外となったため、ジャンルを問わず多くの音楽家・団体が参加しました。このディスクはシゲティがAFRSのために行った録音のすべてを収めています。 AFRS音源の中でミトロプーロスとのベルクはこれまでにもCDが出ており、ファンの間では名演として知られて来たもの。今では20世紀の傑作の一つに数えられる同曲も1945年当時は知名度が低く、この曲を非常に高く評価していたシゲティとミトロプーロスは演奏会のプログラムに載せるためにオーケストラとその理事会を説得するため共闘したと伝えられます。これは同曲がアメリカで初めて放送された時の演奏という点でも貴重な記録です。 (曲目・内容欄に続く)

-

ミッシャ・エルマン

RCAビクター録音集(1939-45) [ミッシャ・エルマン(ヴァイオリン) 他]発売日:2024年03月08日

CD価格:2,175円(税込)

Biddulphレーベルが力を入れているミッシャ・エルマンの復刻シリーズ、今回は1939年から45年の間にRCAビクターに行った全録音をCD1枚に収めました。フォーレとドビュッシーのソナタ、エルマンの人気を決定づけた小品のいずれにおいても、黄金の音色(Golden Tone)と称賛された美音と、堂々として品格を感じさせる造形感覚、ポルタメントを活かした艶美な表現などが味わえます。ドビュッシーのソナタやディニーク(ハイフェッツ編)のホラ・スタッカートなど、再録音されていない曲、復刻自体が希少な音源もあり、要注目です。 ジャケットは1940年生まれのアメリカの画家アルバート・フィッシャーによるもの。ブックレットにはWayne Kileyによる解説(英語)に加え、エルマンの写真2枚、エルマンが使っていた1727年製ストラディヴァリウス「レカミエ ex-Récamier」のカラー写真が4ページにわたって掲載されています。 尚、アメリカ音楽家連盟(American Federation of Musicians)が1942年8月から44年11月まで市販用の録音のストライキを行ったため、エルマンにも当該期間中のレコード録音はありません。

-

アディラ・ファキーリ(ヴァイオリン)/

マリー・ゾルダート(ヴァイオリン)

希少録音集 [アディラ・ファキーリ(ヴァイオリン)/マリー・ゾルダート(ヴァイオリン)]発売日:2024年03月08日

CD価格:2,175円(税込)

ヨーゼフ・ヨアヒムとゆかりの深い女性ヴァイオリニスト2人の貴重な音源を復刻。 アディラ・ファキーリ(1886-1962)はブダペスト生まれ。10歳からフバイにヴァイオリンを学んだほか、グリュンフェルトにピアノを、ポッパーに室内楽を学び、その後はベルリンで大おじのヨアヒムに師事しました。彼が世を去ると愛器1715年製のストラディヴァリウスを引き継いでいます。アディラの卓越した音楽性に魅せられた作曲家は多く、バルトークは2曲のヴァイオリン・ソナタを彼女のために書いています。アディラの7歳違いの妹イェリー・ダラーニも優れたヴァイオリニストで、ラヴェルがイェリーのために書いたのがツィガーヌです。イェリー・ダラーニは情熱的で野性的な演奏、姉のアディラは理知的な演奏が特徴だったと伝えられますが、ここに収録されたバッハやベートーヴェンの演奏からもそれがうかがわれます。 ヨアヒム亡き後アディラたちの活動を支援したのが、彼が非常に高く評価していたイギリスの作曲家・音楽理論家・ピアニストのドナルド・フランシス・トーヴィでした。ここに収められたベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第10番のピアノを弾いているのがトーヴィで、彼は作曲家による提示部のリピート指示をコンサートでは順守していたものの、SPレコードでは叶わなかったため、代わりに言葉で「最初からもう一度」とのコメントを吹き込みました(当盤トラック6)。トラック7は彼の貴重なピアノ・ソロの録音で、ヴァイオリニストは参加していません。 (曲目・内容欄に続く)

-

シアトル・コンサート1955

バッハ、ブラームス、ヴォーン・ウィリアムズ:

ヴァイオリン作品集 [ヨーゼフ・シゲティ(ヴァイオリン)/カルロ・ブソッティ(ピアノ)]発売日:2024年02月09日

CD価格:2,175円(税込)

シゲティが録音を願いつつ果たせなかったヴォーン・ウィリアムズのソナタを含む注目のライヴ盤が登場!ヨーゼフ・シゲティが1955年に米国シアトルで行ったコンサートのライヴ録音をオリジナル・テープから初復刻しました。注目はヴォーン・ウィリアムズのヴァイオリン・ソナタ。この曲は1954年に作曲され、同年10月12日に作曲者82歳の誕生日を記念するBBCの番組内で初演されましたが、O.W. Neighbour著『Vaughan Williams and His World (ヴォーン・ウィリアムズとその世界)』によれば、コンサートでとりあげたのはシゲティが初めてで、彼は1955年に「楽譜が出版される前にレコードを出したい。実に素晴らしいソナタなので、出版されれば皆が競うように演奏・録音するだろう」と知人宛ての手紙に記したそうです。古典作品の素晴らしい解釈者であると共に、すぐれた同時代音楽の擁護者でもあったシゲティらしいコメントと言えるでしょう。 シゲティはコンサートのプログラムが定番名曲に偏ること、聴衆が知っている曲しか聴かなくなる傾向を憂慮しており、1950年代半ばには「20世紀の傑作11曲」という3日分のシリーズ・コンサートを各地で行っていました。とりあげられた作曲家はバルトーク、ブロッホ、ブゾーニ、ドビュッシー、ヒンデミット、オネゲル、アイヴズ、プロコフィエフ、ラヴェル、ウェーベルン、ヴォーン・ウィリアムズ。彼はこのうち10人の作品を録音しましたが、ヴォーン・ウィリアムズだけは遂に録音を出すことが出来ませんでした。 後年、出版社を介してヴォーン・ウィリアムズの未亡人ウルズラに宛てた手紙では「1959年頃にアメリカ各地の大学で随分演奏したが、そのテープを探し当てることが出来なかった」「こんにちの若いスター演奏家たちがこの傑作にして難曲をとりあげないのは残念だ」と書いており(前掲書より)、同曲に対する強い思いが感じられます。 (曲目・内容欄に続く)

収録作曲家:

-

ベートーヴェン(1770-1827):

弦楽四重奏曲 第14番&第15番(1924年録音) [レナー弦楽四重奏団]発売日:2024年02月09日

CD価格:2,175円(税込)

レナー弦楽四重奏団初期のベートーヴェン録音を100年の時を経てCD化!ヴァイオリンとヴィオラはフバイの弟子、チェロはポッパーの弟子、全員がハンガリー国立歌劇場(かつてマーラーが音楽監督を務めたこともある)の団員というメンバーによって1918年に結成されたレナー弦楽四重奏団。1922年にウィグモア・ホールでのロンドン・デビューで成功を収めると英コロンビアにスカウトされ、史上初めてベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集を録音して、その素晴らしい世界をレコードを通して世界に伝えることとなります。 ここでは、その嚆矢となった1924年録音の第14番と第15番を復刻。記念すべき録音でありながら、アコースティック録音(いわゆるラッパ吹込み)だったため、後にマイクを使った電気録音方式で再録音されるとさしかえられてしまい、忘却されがちだったものです。 レナー弦楽四重奏団は、1年先輩で同様のメンバーで構成されたブダペスト弦楽四重奏団とライバル視されました。4人の奏者が対等な表現を行い、厳格なアプローチを見せる傾向にあったブダペストSQに対して、レナーSQは第1ヴァイオリンが牽引し、ロマンティックかつドラマティックな表現をする傾向にあり、この録音でそれがうかがわれます。100年前の録音ながらノイズはSP復刻としてはかなり抑えられている一方、楽器の質感は良好で、復刻に使った原盤の状態が良かったものと推測されます。 Biddulphの解説書の常連タリー・ポッターによる解説(英文のみ)では、レナーのベートーヴェン録音がオルダス・ハクスリーやヴァージニア・ウルフに及ぼした影響にも考察が及んでおり、ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲の受容史の上でも興味深い読み物となっています。

収録作曲家:

-

ヨーゼフ・シゲティ

USCリサイタル(1957) [ヨーゼフ・シゲティ(ヴァイオリン)/カルロ・ブソッティ(ピアノ)]発売日:2023年12月08日

CD価格:2,175円(税込)

シゲティ得意のレパートリーによる1957年のライヴが初CD化。

シゲティの肉声によるミニ・トーク付き!卓越した知性と教養に裏付けられた演奏・解釈によって音楽ファンのみならず後続世代のヴァイオリニストたちからも深い敬意を集めたヨーゼフ・シゲティ(1892-1973)。古典派やロマン派の作品において金字塔的な録音の数々を遺したシゲティですが、コンサートのプログラムが定番名曲に偏ること、聴衆が知っている曲しか聴かなくなる傾向を憂慮しており、1950年代半ばには「20世紀の傑作11曲」という3日分のシリーズ・コンサートを各地で行っていました。 ここに収録されたのはその3日目のプログラムです。いずれもシゲティが好んで弾いた曲で正規録音もあり、ここでは共演者のブソッティと共に盤石の解釈とライヴの感興が相まった演奏を披露しています。 このコンサートの録音は後に、シゲティと同じブダペストに生まれたフレデリック・マロース(Frederick Maroth、 1929-2013)の手に渡ります。マロースは1960年代半ばに「演奏家の芸術 The Art of the Performer」というラジオ番組を持ち、最盛期には米国内だけでも150余りの局で放送され、さらにカナダやヨーロッパにも放送されていました。この録音を番組で放送しようと考えたマロースは、交流のあったシゲティに解説コメントを依頼。シゲティはこれを快諾してローザンヌの放送局のスタジオで収録したコメントをマロースに送り、ここに聴く形で放送されたのでした。 Biddulphはこのラジオ番組のテープをCDに復刻。シゲティのコメントは英語で、1分余り(オネゲル)から4分余り(ラヴェル)と曲によって長さは異なりますが、作曲家の思い出や楽曲解釈の一端が明かされており、大変貴重な復刻と言えるでしょう。 -

ハイフェッツ・プレイズ・バッハ

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ(全曲)

ヴァイオリン協奏曲第1番&第2番 [ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリン) 他]発売日:2023年11月17日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

ハイフェッツ唯一のバッハ無伴奏曲集をBiddulphが初期盤から復刻20世紀を代表する名ヴァイオリニストを多数輩出したレオポルト・アウアー門下の音源復刻に取り組むBiddulphから、ヤッシャ・ハイフェッツ(1901-1987)唯一のバッハ無伴奏ソナタ&パルティータ(全曲)が登場。初期盤LPからの復刻です。 ハイフェッツは帝政ロシア時代のヴィルナ(現リトアニアの首都ヴィリニュス)に生まれ、9歳にしてアウアーの門下に迎えられました。12歳でアルトゥール・ニキシュ指揮のベルリン・フィルと共演、16歳でカーネギーホールにデビューした早熟の天才で、その卓越した技巧と音楽性を長く保ち、圧倒的な名声を築きました。 ハイフェッツによるバッハ:無伴奏ソナタ&パルティータの全曲録音はこの1952年のRCA盤が唯一。バロック舞曲の要素を取り入れた解釈が広まる遥か前の演奏なので、古楽器演奏に慣れた耳には少し違和感があるかもしれませんが、虚飾を排して1台のヴァイオリンからバッハが意図した重層的な音構造を描き出す演奏は見事で、速めのテンポながら全体を通してヴァイオリンならではの美感が損なわれていない点も魅力です。 (曲目・内容欄に続く)

収録作曲家:

-

ミッシャ・エルマン(ヴァイオリン)

モーツァルト/パガニーニ [ミッシャ・エルマン(ヴァイオリン)]発売日:2023年10月20日

CD価格:2,175円(税込)

Biddulphレーベルが注力しているレオポルト・アウアー門下のヴァイオリストの復刻の中でも、特に多いのがミッシャ・エルマンの復刻。今回はSPからLPへの移行が進んでいた時期の音源を集めています。 78回転のSP盤に代わる毎分33+1/3回転、直径30cmのLP盤をコロンビアが実用化したのが1948年。RCAは対抗策として翌1949年に毎分45回転、直径17cmのEP盤を市場投入しましたが、優勢となっていたLPに押され、間もなくLP発売に踏み切ります。 1-4はそうした初期のLPのうちの一つ。優美なモーツァルトと火花の散るようなパガニーニというエルマンの両面を聴くことができます。パガニーニは当時、演奏者独自の版で演奏することが多く、ここに収録されたエルマン版はピアノ伴奏付きで、冒頭にピアノのイントロが置かれ、最後の第11変奏の代りに4つの変奏とコーダを独自に書き足しています。このカプリースはEPでもリリースされ、トラック11はそのB面に収められていました。ヴァイオリンを緩急自在かつ表情豊かに歌わせるところは、さすが自作自演と感心させます。 5-10はエルマンのアメリカ・デビュー40周年を記念した「A Tribute To Mischa Elman On His 40th Anniversary」からの復刻。これはSP3枚、EP3枚でリリースされ、更にLPでも発売されたもの(LP発売時にはマスネのタイースの瞑想曲とドヴォルザークのユモレスクが追加されていました)。 12-15はGreat CombinationsというEP5枚組からの復刻。戦前からアメリカで流行していたスター歌手とスター・ソリストとのデュオをフィーチャーしたアルバムです。5枚の内2枚がエルマンに充てられ、他はマリアン・アンダーソンとピアティゴルスキー、ロバート・メリルとメニューイン、エツィオ・ピンツァとミルシテインという内容でした。 いずれのトラックでも(パガニーニでさえも)エルマンならではの余裕を感じさせるフレージング、効果的に使われるヴィブラート、そして定評の「エルマン・トーン」と呼ばれる柔和さを失わない美音が堪能できます。

-

アウアーのレガシー

キャスリーン・パーロウ

HMV&米コロムビア録音全集&CBC放送録音集 [キャスリーン・パーロウ(ヴァイオリン)]発売日:2023年10月06日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

20世紀初期に世界的な人気を博したキャスリーン・パーロウ。

ワールド・ツアーで日本を訪れたこともある彼女の懐かしのSP復刻に加え、大注目の初出音源を収録!レオポルト・アウアーの門下の演奏家を紹介するBiddulphレーベル「アウアーのレガシー」シリーズ第2弾は、カナダ生まれの伝説的女性ヴァイオリニスト、キャスリーン・パーロウ(1890-1963)です。パーロウは幼くして才能を発揮し、サンフランシスコでシュポアの弟子ヘンリー・ホルムズに師事、6歳でリサイタル・デビュー。14歳でイギリスにデビューした際は、バッキンガム宮殿で国王エドワード2世のために演奏、その後ロンドン交響楽団とベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を共演し、ベヒシュタイン・ホール(現ウィグモア・ホール)でリサイタルを行いました。 ミッシャ・エルマンの演奏を聴いて感銘を受けたパーロウは、エルマンの師レオポルト・アウアーに師事することを決め、16歳の年にサンクトペテルブルク音楽院に入学。エルマン(パーロウの1歳下)、エフレム・ジンバリスト(1歳上)らと同じクラスで学びました。アウアーがノルウェーのクリスチャニア(現オスロ)で夏期講座を行っていた縁で同地を訪れたパーロウは、ノルウェー国王夫妻の前で演奏し、ある富豪からヴィオッティが使っていた1735年製のグァルネリ・デル・ジェスを贈られました。またハルヴォルセンはヴァイオリン協奏曲を作曲して彼女に献呈しています。 その後はイギリスを拠点として、欧州でビーチャムやワルターといった巨匠たちと共演を重ねて名声と人気を高めました。1909年にはHMVが当時のスター歌手と並ぶ破格の条件で録音契約を提示、1912年にはビクターが擁するクライスラー、エルマン、モード・パウエルへの対抗馬として米コロムビアにスカウトされました。第1次世界大戦後はワールド・ツアーを敢行。1922年には日本を訪れ、ニッポノホンに録音も遺しましたが、1920年代末にはコンサート・ツアーと録音から身を引き、1941年から1963年に亡くなるまでカナダに居を定めて、トロント大学で教育活動を行いつつ、折に触れて室内楽や協奏曲の演奏を行いました。 (曲目・内容欄に続く) -

ナタン・ミルシテイン

1953年の協奏曲録音集

- メンデルスゾーン、ブルッフ、チャイコフスキー - [ナタン・ミルシテイン(ヴァイオリン)/ピッツバーグ交響楽団/ウィリアム・スタインバーグ(指揮)/ボストン交響楽団/シャルル・ミュンシュ(指揮)]発売日:2023年09月15日

CD価格:2,175円(税込)

ロマン派のヴァイオリン協奏曲の名曲3篇、

ミルシテイン2度目の録音が復活帝政ロシア(現ウクライナ)のオデーサに生まれたナタン・ミルシテインは、一度も来日しなかったにもかかわらず、卓越した技巧と美音、品格を感じさせる演奏により日本でも多くのファンを持っています。ここに収められた3曲に関して、ミルシテインにはSP、モノラル、ステレオと3から4種類の録音があり、加えていくつかのライヴ録音がCD化されています。 Biddulphが今回CD化したのは、いずれもミルシテインにとって2度目にあたるモノラルLP時代の録音。1904年1月13日(ユリウス暦では1903年12月31日)生まれのミルシテインは録音時には49歳。「脂が乗り切った」と形容したくなる推進力に富んだ快演が繰り広げられています。メンデルスゾーンとブルッフの2曲をわずか1日のセッションで録り終えているのは、演奏の完成度の高さあればこそでしょう。 しかし、その後間もなくステレオ録音の時代となって、ミルシテインも1959年にはこれら3曲をステレオで録音し直しました。更にチャイコフスキーとメンデルスゾーンについては、1972年にアバド指揮ウィーン・フィルと録音したDG盤が代表盤とされてきたことから、1953年のモノラル盤が注目されることはありませんでした。 Biddulphレーベルは、これらの演奏が聴かれないのは余りにも惜しいと考えて復刻に取り組みました。同じ1953年の録音ですが、チャイコフスキーはミルシテインのRCAレッドシール時代最後の録音で、メンデルスゾーンとブルッフはキャピトルに看板アーティストとして迎えられてからの録音。彼の録音キャリアにとっての節目が刻まれたCDになります。また原盤解説によれば、メンデルスゾーンとブルッフの第1番という定番のカップリングを初めて採用したのがこのミルシテイン盤だったとのことです。 ブックレットには、ミルシテインが使っていた1716年製ストラディヴァリウスの胴体部分の写真と、メンデルスゾーン&ブルッフの初出LPのジャケット写真がカラーで掲載されており、スタインバーグとの録音セッションの写真が2点モノクロで掲載されています。 -

ヴェントリング弦楽四重奏団

ドイツ・グラモフォン&エレクトローラ録音集(1920-1934) [ヴェントリング弦楽四重奏団/フィリップ・ドライスバッハ(クラリネット)/ヴァルター・ライヒャルト(チェロ)/ヴィッテンベルク弦楽四重奏団]発売日:2023年08月18日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

ヨアヒム直系の弦楽四重奏団による貴重な演奏をCD復刻ヨーゼフ・ヨアヒム(1831-1907)は、ブラームスをはじめとするドイツ・ロマン派の作曲家たちに大きな演奏を与えたヴィルトゥオーゾ・ヴァイオリニストで作曲家。弦楽四重奏というジャンルを重視して熱心に取り組みました。その教えを受けたヴァイオリストたちによる弦楽四重奏の貴重な演奏の復刻です。 ここに聴くヴェントリング四重奏団の演奏は、ヴィブラートを控え目に使う一方、ポルタメントを多用しています。また、クラリネットのドライスバッハはヴィブラートが目立ちますが、ミュールフェルトもヴィブラートを多用していたと伝えられており、この演奏がヨアヒムとミュールフェルトのスタイルに近いのではないかというのが原盤解説者タリー・ポッター氏の見解です。ミュールフェルトとヨアヒムたちがモーツァルトのクラリネット五重奏曲を演奏したら...と想像しながら聴くのも楽しそうです。 CD2の余白には同じくヨアヒム門下のアルフレート・ヴィッテンベルク(1880-1952)の演奏が収められており、4曲中3曲が同じ曲目なので聴き比べを楽しめます。

-

ルイス・カウフマン

シューベルト、シューマン、ブラームス、ブロッホ

ソナタ集 [ルイス・カウフマン(ヴァイオリン)/アルトゥール・バルサム(ピアノ)/エレーヌ・ピニャーリ(ピアノ)/ピナ・ポッツィ(ピアノ)]発売日:2023年08月18日

CD価格:2,175円(税込)

500枚余りのレコード録音を残したルイス・カウフマンをロマン派レパートリーで聴く日本でルイス・カウフマンの名前を知る人は少ないかもしれませんが、彼の演奏を耳にした人は多いはず。カウフマンは多数のクラシック音楽のレコードに加え、『風と共に去りぬ』『嵐が丘』『カサブランカ』『ピノキオ』『レベッカ』『アンネの日記』『サウンド・オブ・ミュージック』などの映画のサウンドトラックに参加しているのですから。伝記によれば、ピノキオがクジラに飲み込まれるシーンの音はカウフマンがE線でグリッサンドしてみせたのが採用されたそうで、『風と共に去りぬ』の「タラのテーマ」は監督の前で作曲家と一緒に作り上げたそうです。このアルバムでは、カウフマンには珍しいドイツ・ロマン派の作品を聴くことができます。 カウフマンはカザルス、ガーシュウィン、クライスラー、ハイフェッツといった大演奏家たちとも交友関係がありました。このアルバムの演奏からは、自己顕示をしない真摯な芸術家としてのカウフマンの姿が浮かぶと共に、どこなくクライスラーに通じるウィーン風の音づかいが聞き取れるのが興味深いところです。 3人のピアニストの略歴にも触れたWayne Kileyの解説(英文4ページ)に加え、裏表紙には画家ミルトン・エイブリーが1927年に描いたカウフマンの肖像画がカラーで掲載されています。

-

ミッシャ・エルマン・プレイズ

チャイコフスキー&ヴィエニャフスキ [ミッシャ・エルマン(ヴァイオリン)/ジョゼフ・シーガー(ピアノ)/アレクサンダー・ヒルズバーグ(指揮)/ロビン・フッド・デル管弦楽団]発売日:2023年07月07日

CD価格:2,175円(税込)

ミッシャ・エルマンがRCAに残した最後の録音をBiddulphがCD化!「エルマン・トーン」と呼ばれる独特の美音を活かした演奏スタイルで日本の聴衆も魅了したミッシャ・エルマンがRCAに残した最後の録音をBiddulphがCD化しました。エルマンは1891年にウクライナのユダヤ人居住区(ゲットー)でクレズマー音楽の演奏家の家に生まれました。4歳からヴァイオリンを始め、後にオデーサ(オデッサ)のアカデミーで学び、11歳の時にレオポルト・アウアーの前で演奏すると、その才能に驚嘆したアウアーはペテルブルク音楽院の自らのクラスに招きました。 アウアーは、エルマンが13歳の年にベルリン・デビューをお膳立てし、14歳の年にはグラズノフ:ヴァイオリン協奏曲のイギリス初演のソロを託します。エルマンは1906年、15歳でフランス・パテからレコード・デビュー。1908年にカーネギーホールでアメリカ・デビューをセンセーショナルに飾るとRCAに迎えられ、40年以上にわたり録音を続けました。RCAがハイフェッツを看板ヴァイオリニストに迎えると、エルマンはDeccaやVanguardに録音するようになったので、ここに収められたチャイコフスキーとヴィエニャフスキの小品集がRCAへの最後の録音となりました。シーガーは1950年代から60年代まで共演したピアニスト。エルマンが好んで共演したため録音も多くあります。 (曲目・内容欄に続く)

-

ユーディス・シャピロ

ブラームス&ストラヴィンスキー他を弾く [ユーディス・シャピロ(ヴァイオリン) 他]発売日:2023年06月23日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

20世紀中葉のロサンゼルスを魅了したユーディス・シャピロを王道レパートリーで聴くユーディス・シャピロ(1914-2007)は、ニューヨーク州バッファローに生まれたヴァイオリニスト。ソリスト、室内楽奏者、オーケストラのコンサートマスターとして、また古典から現代音楽、更にはポップスや映画音楽まで、多彩な分野で人々を魅了しました。先に発売されたアルバム「アート・オヴ・ユーディス・シャピロ」(BIDD85025)に続く本作では、クラシック音楽のソリストとしての演奏をたっぷりと聴かせます。 シャピロは12歳でバッファロー・フィルと共演、カーティス音楽院でエフレム・ジンバリストに学びました。1941年にロサンゼルスに移り、ハリウッドの映画スタジオ史上初の女性コンサートマスターとなって20年余りにわたって数々の映画のサントラ録音に参加しました。その一方で1943年にはアメリカン・アート四重奏団を結成し、第1ヴァイオリンとして東海岸のジュリアード弦楽四重奏団に匹敵する評価を獲得。1950年代にはRCAビクター交響楽団のコンサートマスターとして、ヤッシャ・ハイフェッツのラロ:スペイン交響曲やツィゴイネルワイゼン等の録音に参加。更にロサンゼルス室内管のメンバーとして現代音楽の演奏に意欲的に取り組み、特にストラヴィンスキーはシャピロを非常に高く評価しました。ソリストとしては、フリッツ・ライナー、ユージン・グーセンス、ウィリアム・スタインバーグらの指揮で演奏、またアルトゥール・シュナーベル、リリー・クラウス、ルドルフ・フィルクシュニー、そしてブルーノ・ワルターのピアノと共演しています。 このアルバムではまずブラームスの3つのヴァイオリン・ソナタが聞けるのが嬉しいところ。中庸からほんの少し速めに保たれたテンポ、情熱的な場面でも揺るがない造形感覚は、ブラームスにうってつけ。ストラヴィンスキーの2作品は作曲者の監修の元に行われたステレオ録音。ブラームスで見せた音楽的なセンスはストラヴィンスキーの擬古典的作品にもマッチしています。シャピロはブロッホ、バルトーク、ミヨーといった民族性が重視されるレパートリーにも見事に適応しており、「どんな曲でも求められる通りに演奏できた」という評判を裏付けます。民俗的な激しい表現の中にも気品を感じさせる瞬間があるのも魅力で、彼女が高い人気を得ていた一因と推測されます。ピアノのバーコヴィッツはピアティゴルスキーと、ブルックス・スミスはハイフェッツと、繰り返し共演している名手です。 ボーナストラックのように置かれた最後の2曲は一転ポップスの世界。映画スタジオで活躍したシャピロに相応しいムードたっぷりの音楽です。Biddulphの解説書の中ページは通常モノクロですが、このアルバムではシャピロが使っていたピエトロ・グヮルネリの写真を4ページにわたって掲載。入れ込みようが伝わります。

-

オスカー・シュムスキー

ライヴ・アット・バークリー [オスカー・シュムスキー(ヴァイオリン)/ロビン・サザーランド(ピアノ)]発売日:2023年06月23日

CD価格:2,175円(税込)

全曲初出! シュムスキーのベスト・フォームを伝える1980年のライヴ幼くしてスコトフスキーやアウアーに才能を認められるなど目覚ましい活躍をしたシュムスキーですが、その名声はアメリカ国内に留まり、1950年代後半からはソリストとしての活動よりも後進の指導や合奏団での演奏に時間を割くようになりました。転機となったのが1970年代にMusical Heritage Societyに行ったアルトゥール・バルサムとのモーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ全集と、バルサムの強い勧めで行ったバッハ:無伴奏ソナタとパルティータの録音で、これらが評判になると共にシュムスキーはソリストとしての活動を本格的に再開し、1981年のロンドン・デビュー・リサイタルの大成功によりヨーロッパでのキャリアがブレイクすることになります。 ここに収められたのは1980年1月に行われたコンサートのライヴ録音。一部の演奏ノイズ(主に譜めくりの音)と客席のノイズを除去した以外の編集はしていないとのことで、シュムスキーのライヴにおける実像を伝えてくれます。安定した技巧による流麗な演奏、フォルテや速いパッセージでも美感のある音、弛緩の無い造形感覚などは古典にうってつけですが、プロコフィエフでのモダンでユーモラスな表情も見事。翌年のヨーロッパでの成功の下地が整っていたことを実感させます。 (以下、曲目・内容欄に記載)

-

ラフマニノフ(1873-1943):

交響曲 第3番 /鐘 [トーマス・ビーチャム(指揮)/ヘンリー・ウッド(指揮)]発売日:2023年06月09日

CD価格:2,175円(税込)

ラフマニノフ・イヤーにBiddulphから貴重な初出音源が登場!Biddulphからラフマニノフの交響曲第3番英国初演時のライヴ録音他が登場。両曲にとって音に残された最古の演奏記録で、ビーチャムとウッドのラフマニノフ録音が世に出るのは初です。 交響曲第3番はイギリス及びヨーロッパ初演時のライヴ。1936年に作曲された第3番は同年11月6日にストコフスキー指揮のフィラデルフィア管弦楽団によって初演されましたが、欧州での初演は翌37年11月18日まで待たねばなりませんでした。その大任を務めたのがビーチャム率いるロンドン・フィル。速めのテンポと強い推進力を土台に時に激しい情熱を感じさせる演奏を繰り広げます。 ビーチャムはこの演奏の翌月、マンチェスターでハレ管を指揮して第3番を演奏しましたが、なぜかその後は指揮することがなく、ラフマニノフ作品の録音も残されていません。この音源は第3番の演奏記録として最初のもので、またビーチャム唯一のラフマニノフ録音ということになります。 BBCプロムスの創設者で指揮者のヘンリー・ウッドはラフマニノフと親交があり、1921年にはリヴァプールでラフマニノフの合唱交響曲『鐘』をイギリス初演しています。その際にウッドは特に第3楽章の演奏が非常に難しかったとラフマニノフに伝えましたが、これはウッドが英語の詞で上演したことと関係があるとみられます。 15年後の1936年10月、ウッドはラフマニノフをシェフィールド音楽祭に招き、前半にはラフマニノフ自身のソロでピアノ協奏曲第2番を演奏、後半に『鐘』を演奏しました。その時のスコアはラフマニノフがウッドの意見をいれて第3楽章の声楽パートを全面的に書き直したもので、ここに収録された1937年の演奏でも使われています。 ウッドはラフマニノフの作品を熱心にとりあげましたが録音は残されておらず、この音源がウッド唯一のラフマニノフ録音となります。また『鐘』の録音としても最初のもので、いくつもの観点から貴重な記録と言えるでしょう。これらの音源はBBCの放送をロシア音楽の熱心なファンだったHarold Vincent Marrotが個人的にディスク録音したもので、Marrotからディスクを相続したマイク・セルが大英図書館サウンド・アーカイヴに遺贈、同館クラシック音楽部門学芸員のジョナサン・サマーズの協力の元で復刻されました。 尚、交響曲第3番第2楽章9:52から10:04にかけて、放送受信時に入ったとみられるノイズによるお聞き苦しい箇所があります。

収録作曲家:

-

アート・オヴ・

ユーディス・シャピロ [ユーディス・シャピロ(ヴァイオリン)]発売日:2023年04月21日

CD価格:2,175円(税込)

ストラヴィンスキーが絶賛したヴァイオリスト、ユーディス・シャピロの貴重な復刻音源集。

モーツァルトの第5番はシャピロ唯一の協奏曲録音。ニューヨーク州バッファローに生まれたユーディス・シャピロ(1914-2007)は、ソリスト、コンサートマスター、室内楽奏者として、また古典から現代音楽、更にはポップスや映画音楽まで、多彩な分野で高い評価を得、多くの人々を魅了しました。12歳でバッファロー・フィルと共演。イーストマン音楽学校を経て、カーティス音楽院ではエフレム・ジンバリストに学びました(クラスでただ一人の女子生徒だったそうです)。1941年にロサンゼルスに移ると、当時ハリウッドのビッグ5と呼ばれていた映画会社RKOのスタジオ・オーケストラに招かれ、ハリウッド史上初の女性コンサートマスターとなります。後にパラマウントに移って1965年までコンサートマスターを務める一方、ポップスの分野でもナット・キング・コール、フランク・シナトラ、エラ・フィッツジェラルドらのバンドのリーダーを何度も務めました。 クラシック音楽の分野では、1943年に結成したアメリカン・アート四重奏団の第1ヴァイオリンとして東海岸のジュリアード弦楽四重奏団に匹敵する評価を得、1950年代にはRCAビクター交響楽団のコンサートマスターとして、ヤッシャ・ハイフェッツのラロ:スペイン交響曲、ツィゴイネルワイゼン、ヴィエニャフスキやブルッフの録音に参加。更にロサンゼルス室内管のメンバーとして現代音楽の演奏に意欲的に取り組み、特にストラヴィンスキーはシャピロを非常に高く評価しました。ソリストとしては、フリッツ・ライナー、ユージン・グーセンス、ウィリアム・スタインバーグらの指揮で演奏、またアルトゥール・シュナーベル、リリー・クラウス、ルドルフ・フィルクシュニー、そしてブルーノ・ワルターのピアノと共演しています。1956年からは南カリフォルニア大学のヴァイオリン科教授も務め、後にハイフェッツやグレゴール・ピアティゴルスキーが同僚となると、彼らと度重ねて共演しました。 現代では信じられないような多面的な活躍をしたシャピロをしのぶ第1弾にBiddulphが選んだのは、ソリストとして唯一の協奏曲録音となったモーツァルト、室内楽奏者としては弦楽四重奏の名曲小品集、そしてポップスの分野でヴィクター・ヤングの名曲2曲です。 Buddulphではソリストとしてのシャピロに焦点を当てた続篇を準備中です。 -

ブロニスワフ・ギンペル

ヴァイオリン協奏曲集 [ギンペル(ヴァイオリン)/バンベルク交響楽団/ハインリヒ・ホルライザー(指揮)/ヨハネス・シューラー(指揮) 他]発売日:2023年03月17日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

「弦のBiddulph」からブロニスワフ・ギンペルの協奏曲集が登場。

ステレオのチャイコフスキーは特に注目。ブロニスワフ・ギンペルは1911年にオーストリア=ハンガリー帝国のレンベルク(現在のウクライナ西部リヴィウ)でポーランド系ユダヤ人の音楽一家に生まれました。父親は劇場の指揮者で、かつてグスタフ・マーラーの指揮の下でクラリネットを演奏していたことがあるそうです。父が5歳のブロニスワフにピアノとヴァイオリンを教え始めたところヴァイオリンの上達が目覚ましく、8歳で地元の音楽院に入学し、同年メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を演奏。11歳の年にはウィーン音楽院に移り、14歳でゴルトマルクのヴァイオリン協奏曲を演奏しました。15歳の年にはピアニストの兄ヤコブとイタリアに招かれ、ジェノヴァでパガニーニが使っていたグヮルネリ・デル・ジェズで演奏、ローマではイタリア国王とローマ教皇の前で演奏する栄に浴しました。 その後1928年にベルリンでカール・フレッシュのクラスに入学したギンペルは、1年学んだ後にフレッシュのアドバイスでヘルマン・シェルヘンが指揮者を務めていたケーニヒスベルク(現ロシア領カリーニングラード)の放送オーケストラのコンサートマスターに就任。その後イェーテボリ交響楽団を経て、クレンペラーの招きでロサンジェルス・フィルのコンマスを務め、第2次大戦が勃発するとアメリカ空軍所属のオーケストラで演奏しました。戦後はアメリカの放送局ABCのオーケストラや自ら組織した弦楽四重奏団などでも演奏。1950年にはロンドン・デビューが大成功となってヨーロッパでの活動を再開し、英独を中心に数多くの演奏を行いました。1962年に訪れたワルシャワで旧友ウワディスワフ・シュピルマン(映画『戦場のピアニスト』の主人公)と再会すると意気投合し、デュオとピアノ五重奏団を結成してコンサート・ツアーを行い、録音も残しています。 (以下「曲目・内容」欄につづく) -

プリムローズ弦楽四重奏団

RCAビクター録音集成 [プリムローズ弦楽四重奏団]発売日:2023年02月17日

CD 3枚組価格:4,050円(税込、送料無料)

ビダルフ・レーベルのベストセラーが新音源追加&リマスターで待望の復活トスカニーニ率いるNBC交響楽団からえり抜きの奏者たちが同響首席ヴィオラ奏者ウィリアム・プリムローズの下に結集したプリムローズ弦楽四重奏団。プリムローズが回想録で「我々よりも演奏能力に秀でたカルテットは過去に存在しなかったと信じている」と記したのも納得できるメンバーでした。 1938年に結成されるや否や複数のレコード会社から誘いが舞い込んだそうで、その中からRCAビクターに録音を開始しましたが、残された録音はごく少しに留まりました。アメリカ演奏家連盟が1942年に決定したストライキや、メンバーがソリストとしての活動を増やしたり、別のオーケストラにコンサートマスターとして引き抜かれたりしたこと等が理由のようです。 Biddulphは、RCAビクターからリリースされていたハイドン、シューマン、スメタナに未発表だったブラームスとチャイコフスキーを加えた2枚組を1992年にリリースしましたが、完売して久しく、再発の要望が多かったそうです。この度、かつてイギリスの弦楽器専門誌『Strad』が復刻したことのあるモーツァルトを加えた3枚組としてのリリースとなりました。尚、過去にBiddulphから発売された曲もリマスターされているとのことです。

-

フリッツ・クライスラー

〈ベル・テレフォン・アワー録音集 第3集〉 [フリッツ・クライスラー(ヴァイオリン)/ドナルド・ヴォーヒーズ(指揮)/ベル・テレフォン・アワー・オーケストラ]発売日:2023年01月13日

CD価格:2,175円(税込)

初出&貴重音源多数!

ベル・テレフォン・アワー第3集は自作・編曲集1940年から1958年まで放送されたアメリカの人気ラジオ番組ベル・テレフォン・アワー。クラシック、ジャズ、ポップスのスターが出演し、聴取者は8百万人から9百万人に達したといいます。クライスラーも1944年から1950年にかけて出演しましたが、その演奏はごく一部を除いて録音として世に出ることはありませんでした。Biddulphは「個人所蔵の、望みうる最上のコンディションの素材」をもとにベル・テレフォン・アワーでのクライスラーの演奏をCD3枚に復刻。クライスラーは1941年にニューヨークで交通事故に遭い、一時はステージ復帰も危ぶまれましたが、1943年にカムバック、「奇跡の復活」と呼ばれました。ベル・テレフォン・アワーの録音集は、その「奇跡の復活」直後から1950年の引退までのクライスラーの姿を伝える貴重なものです。 完結編となる第3集はクライスラー自身の作品と編曲作品を収録。クライスラーはバロック音楽のスタイルで作品を書くのが上手でした。トラック3-6でその一端を聞くことができます。ウィーン生まれのクライスラーにとって、典雅なウィーン情緒を伝える作品は書くのも弾くのもお手のもの。このアルバムでも随所で堪能できます。最後の3曲は異国のイメージで作曲・編曲した作品。中国、スペイン、スコットランドの雰囲気を漂わせつつ、歌い口には彼ならではの魅力が満ちています。「マラゲーニャ」はクライスラー自身による録音がありませんでした。他の曲についてもクライスラーによるオーケストレーションでの録音は貴重なものとなっています。 クライスラーが関心を寄せていたバロック時代には、演奏家と作曲家が一体となっていましたが、時代が下るにつれて分業が進みました。20世紀に活躍したヴァイオリストで名曲を多数残したという点でも、クライスラーは格別な存在です。 -

アーロン・ロザンド(ヴァイオリン)

ファースト・レコーディングス [アーロン・ロザンド(ヴァイオリン)]発売日:2022年12月16日

CD価格:2,175円(税込)

日本でもファンの多いアーロン・ロザンド(1927-2019)のVOXレーベル最初の録音を復刻したCDが登場。 19世紀ロマン派の音楽に関して豊かな見識を持っていたロザンドに目をとめたのがVOXレーベルで、数多くのロマン派音楽を録音しました。しかしロザンドが最も敬愛していたのはドイツ・オーストリア音楽で、1961年にはベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集をVOXに録音しています。 それに先立ち録音されたVOX録音の第1弾が、ここに復刻されたブラームスの第1番と第2番のソナタ。1956年のモノラル末期の録音で、1957年に発売されたものの、折からのステレオ・ブームの前に埋もれてしまいました。併録のベートーヴェンは1961年のステレオ録音。Biddulphによれば、いずれもこれが初のCD復刻で、ブラームスはLP時代を通じても「初の再発売」とのこと。 ロザンドの演奏は今日から見れば速めのテンポによる明晰で歯切れの良いもの。音楽は淀みなく流れ、重音も楽々と出て来ます。しかし、ここぞというところではテンポを落として歌い込み、「艶のある美音」を絵に描いたようなトーンと相まって、とても魅力あるブラームスを奏でています。

-

フリッツ・クライスラー

〈ベル・テレフォン・アワー録音集 第2集〉 [フリッツ・クライスラー(ヴァイオリン)]発売日:2022年11月18日

CD価格:2,175円(税込)

クライスラー・ファン大注目!

ベル・テレフォン・アワー第2集も初出音源収録1940年から1958年まで放送されたアメリカの人気ラジオ番組ベル・テレフォン・アワー。クラシック、ジャズ、ポップスのスターが出演し、聴取者は8百万人から9百万人に達したといいます。クライスラーも1944年から1950年にかけて出演しましたが、その演奏はごく一部を除いて録音として世に出ることはありませんでした。Biddulphは「個人所蔵の、望みうる最上のコンディションの素材」をもとにベル・テレフォン・アワーでのクライスラーの演奏をCD3枚に復刻予定です。 クライスラーは1941年にニューヨークで交通事故に遭い、一時はステージ復帰も危ぶまれましたが、1943年にカムバック、「奇跡の復活」と呼ばれました。ベル・テレフォン・アワーの録音集は、その「奇跡の復活」直後から1950年の引退までのクライスラーの姿を伝える貴重なものです。 第2弾となる当CD、レーベルの資料によればトラック1、6、8、9はクライスラーによる同曲初録音とのこと。コレッリのラ・フォリアは荘重な出だしがバロック舞曲というより葬送行進曲のよう。ヴァイオリン・パートの音も今日聞くものとは随所で大きな違いがあり、堂々たるカデンツァまで用意されてロマン派ヴィルオゥオーゾ・ピースに変貌しています。これはもう編曲というよりはクライスラーによる再創造と呼ぶべきでしょう。 ラフマニノフの2曲はラフマニノフが亡くなった2年後の演奏で、親交があったクライスラーとしては特別な思いがあったのではないでしょうか。リムスキー=コルサコフの ロシアの主題による幻想曲も含めて、これら4曲にはクライスラー編曲の楽譜を使った他のヴァイオリニストたちによる録音がありますが、クライスラー自身の解釈を伝える録音の持つ意義は計り知れません。 最後に置かれたショーソンの詩曲はクライスラー72歳の時の演奏。独自のアゴーギクが彼の到達した解釈を伝えます(この曲のみ1994年にBiddulphから復刻されていました)。 -

フリッツ・クライスラー

〈ベル・テレフォン・アワー録音集 第1集〉 [フリッツ・クライスラー(ヴァイオリン)]発売日:2022年11月11日

CD価格:2,175円(税込)

クライスラー・ファン大注目!

「弦のBiddulph」がベル・テレフォン・アワー録音の復刻を開始ベル・テレフォン・アワーは電話の実用化で大成功を収めたベル電話会社がスポンサーとなって、1940年から1958年まで放送されたアメリカのラジオ番組(1959年から68年はテレビで放送)。出演者はヤッシャ・ハイフェッツ、ヨーゼフ・ホフマン、エツィオ・ピンツァ、リリー・ポンスといったクラシック音楽のスターから、ベニーグッドマン、ビング・クロスビーといったジャズやポップスのスターを揃え、聴取者は8百万人から9百万人に達したという人気番組でした。クライスラーも1944年から1950年にかけて出演しましたが、その演奏はごく一部を除いて録音の形で世に出ることはありませんでした。 Biddulphは「個人所蔵の、望みうる最上のコンディションの素材」をもとにベル・テレフォン・アワーでのクライスラーの演奏をCD3枚に復刻予定で、その第1弾となる当CDには、同番組で収録された協奏曲の演奏がすべて収められています。モーツァルトの第3番はクライスラーのディスコグラフィに無いので、第1楽章だけとはいえ貴重。そしてこのアルバム最大の聴きものは、クライスラーが愛奏したのに録音が無かったヴィオッティの第22番の全楽章が収録されていること。クライスラーはこの曲を深く研究し、カデンツァを作曲したのみならず、ピアノ伴奏版の楽譜を作成して出版したほど。この録音では彼によるオーケストレーション(オリジナル編成を拡大)が採用されており、様々な面で極めて貴重な音源です。 クライスラーは1941年にニューヨークで交通事故に遭い、再起不能と見られた時期もありましたが1943年に「奇跡の復活」を遂げました。ここに収められた演奏はいずれも堂々たるもの。Biddulphの復刻もソロ・ヴァイオリンの張りのある艶を伝えます。聴衆を入れたライヴ収録だったようで、各曲の終わりには最後の音が消えるのを待ちきれないほど興奮した聴衆の喝采と歓声が収められています。 「奇跡の復活」直後から1950年の引退までのクライスラーの姿を伝えるベル・テレフォン・アワーの録音集は、ファンにとって大きな驚きと喜びになりそうです。 -

〈アウアーのレガシー〉

エフレム・ジンバリスト [エフレム・ジンバリスト(ヴァイオリン)]発売日:2022年09月23日

CD価格:2,175円(税込)

歴史的な弦楽器奏者の録音復刻に特化したBiddulphレーベルが、あらたなシリーズをスタート。名教師として知られるアウアーの教え子たちの録音の復刻です。 レオポルト・アウアー(1845-1930)はハンガリーに生まれ、ヨーゼフ・ヨアヒムらに師事。時代を代表する名手の一人として名声を誇りました。後にサンクトペテルブルク音楽院とカーティス音楽院で教え、特にサンクトペテルブルク時代の門下生にハイフェッツ、ミルシテイン、エルマンらの名手を輩出して、教師としても圧倒的な名声を築きました。アウアーは門下生らを一つの型にはめることをしなかったので、ひとくちにアウアー門下と言っても演奏スタイルは多彩。このシリーズによって、その広がりがあらためて実感されることでしょう。 シリーズの最初に選ばれたのはエフレム・ジンバリスト(1889-1985)。12歳でサンクトペテルブルク音楽院に入学してアウアーに学び、卒業の際は音楽院長のグラズノフが「比較を絶した才能」と称えたそうです。 アウアーはジンバリストの知性を特に評価していたそうですが、実際にその演奏は、情熱や感興が高まる瞬間でも曲のフォルムと品格を保っています。ボウイングのテクニックも見事で、レガートの息の長さ、スムーズさはため息もの。小品12曲とソナタ2曲を収めたこのアルバムは、彼の魅力を伝えてくれます。 1922年以後、何度か来日し、カーティスでは江藤俊哉を熱心に指導したジンバリストだけに、日本にゆかりのある曲が2曲収録されているのは嬉しいところです。

-

ミュージカル・アート四重奏団

米コロムビア録音集

ハイドン&シューベルト [ミュージカル・アート四重奏団]発売日:2022年08月26日

CD価格:2,175円(税込)

ジュリアード音楽院の前身Instiute of Musical Artの教師と卒業生たちが1926年に結成したミュージカル・アート四重奏団(MAQ)。その米コロムビア録音を復刻・集成しました。MAQは、まだ室内楽の人気が高くなかった時代のアメリカで、ペロレ四重奏団(ヴィオラのリリアン・フックスが在籍)と共に、アメリカ生まれの気鋭の弦楽四重奏団として注目され、MAQを聴いたグレゴール・ピアティゴルスキーは「今まで聞いた弦楽四重奏団のベスト」と称賛しました。 20年以上の活動歴がありながら録音が少なく、また冒頭に収められたハイドンの作品54-2はハイドンの弦楽四重奏曲の(抜粋ではなく全楽章を通しての)世界初録音であったことから、これは貴重な復刻です。ハイドンとシューベルト、それぞれの「ひばり」にちなんだ曲を収めているのも目を引きます。 創設者でリーダーのサッシャ・ヤコブセンは帝政ロシアの支配下にあったヘルシンキでユダヤ系の家族に生まれました。レオポルト・アウアーに学びましたが、その後帝政ロシアの不安定化で国外へ逃れ、アメリカに渡り、そこで活躍します。ガーシュウィンが1921年に作曲した“Mischa, Yascha, Toscha, Sascha”のサッシャとはヤコブセンのことで、当CDのブックレット最終ページにはこの曲の歌詞が印刷されています(ちなみに、ミッシャはエルマン、ヤッシャはハイフェッツ、トッシャはザイデル)。 原盤解説書には弦楽器演奏の歴史に詳しいタリー・ポッター氏による充実した解説(英文12ページ)が掲載されています。

-

オシー・レナルディ(ヴァイオリン)

レミントン録音集

パガニーニ(1782-1840):

24のカプリース

フランク(1822-1890)、ラヴェル(1875-1937):

ヴァイオリン・ソナタ [オシー・レナルディ(ヴァイオリン) 他]発売日:2022年07月15日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

悲運のヴァイオリニスト、オシー・レナルディ。

その代名詞というべきカプリース全曲を含むレミントン・レーベルの全録音。名ヴァイオリニストの多くは、早くから名教師に才能を見出されて育てられ、同門の名手たちと一つの流派を成すかのように活躍するものですが、オシー・レナルディはやや異なる環境で育ち、33歳の若さで早世しました。それゆえに彼の演奏スタイルや技巧はヴァイオリン・ファンにとって独特の魅力を持ち、興味を惹くものとなっています。 レナルディは1920年4月26日にウィーンでオスカー・ライス Oskar Reissとして生まれました。近所の人が演奏するヴァイオリンに魅せられた5歳のオスカー少年は両親を説得してヴァイオリンを手にし、以後8年にわたってほぼ独学で毎日5、6時間の練習を続けたそうです。 13歳の時にイタリアのメラーノで旅芸人の一座に加わり、ジャグラー、ダンサー、コメディアンらと共に舞台を務め、その時のマネージャーが考案したイタリア風の名前オシー・レナルディをその後も名乗りました。 レナルディは1937年にアメリカに移り、翌年1月にはニューヨークでのデビュー・リサイタルがニューヨーク・タイムズで絶賛されます。1939年10月にカーネギーホールでパガニーニの24のカプリース全曲(ピアノ伴奏版)を演奏した際には、同地のヴァイオリニストが多数駆けつけて大きな話題となりました。 1941年には米陸軍の軍楽隊に志願し、除隊までの間に500回近く演奏。終戦後は2年間勉強に専念した後にコンサートを再開。1953年にニューヨークのルウィソーン・スタジアムでチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を演奏した時は7千人もの聴衆が集まりました。しかし同年12月3日に自動車事故で死去。33歳の早過ぎる死でした。あいにく新聞がストライキをしていたため訃報が出ず、アメリカ音楽界が彼の死に気付くのが遅れたと言われています。レナルディの愛器グヮルネリ・デル・ジェスは奇跡的に救い出され、今ではリチャード・トネッティが演奏しています。 レナルディのパガニーニは人気がありました。1940年にはRCAにカプリース全曲を録音、このCDに復刻されたレミントン盤は不慮の死を遂げる前に行われていた再録音です(いずれもピアノ伴奏版)。 モノラル末期の録音だけにヴァイオリンの音に張りや艶が感じられ、また微妙な音色の変化も聞き取ることが出来る、良好な復刻となっています。 -

ナタン・ミルシテイン(ヴァイオリン)

AFRS録音集他 [ナタン・ミルシテイン(ヴァイオリン) 他]発売日:2022年06月17日

CD価格:2,175円(税込)

20世紀を代表するヴァイオリストの一人ナタン・ミルシテインがAFRS(Armed Forces Radio Service)に行った全ての録音と、1944年から50年のアメリカ録音を復刻した貴重盤。 トラック1から11はアメリカ軍が第2次大戦中に開設した放送サービスAFRS(Armed Forces Radio Service)のためにミルシテインが行った録音のすべてで、ブラームスのソナタ第2番、ラヴェルのハバネラ形式の小品、ヴィエニャフスキのエチュード・カプリースは後にスタジオ録音することがなかったので貴重です。 他には同じくアメリカ軍の兵士向けに制作されたV Discの音源、ラジオ局Voice of America制作の音源、更に1950年にRCAに行った録音を復刻。18-23のオーケストラ用編曲がルロイ・アンダーソンというのも注目です。

-

オスカー・シュムスキー

モーツァルト(1756-1791):

ヴァイオリン協奏曲 第3番

協奏交響曲 [オスカー・シュムスキー(ヴァイオリン)/エリック・シュムスキー(ヴィオラ)/スコットランド室内管弦楽団/ヤン・パスカル・トルトゥリエ(指揮)]発売日:2022年05月20日

CD価格:2,175円(税込)

かつてEMIからLPでリリースされた

オスカー・シュムスキーのモーツァルト・アルバム、初CD化オスカー・シュムスキーの復刻に力を入れているBiddulphから、また一つ注目の復刻が登場。 7歳でストコフスキー指揮のフィラデルフィア管弦楽団をバックにデビューを飾ったシュムスキーですが、第2次大戦後は長期にわたってヨーロッパで演奏せず、その名声はアメリカ国内に留まっていました。それが一気に変わったのが1981年のロンドン・デビュー・リサイタルで、そのセンセーショナルな成功によって公演と録音の依頼が殺到し、イギリスのレーベルを中心に数点の録音が制作されました。このモーツァルトは1985年に収録され、EMIからEL2703554としてLPで発売されたもの。その後CD化されることなく長らくカタログから消えていましたが、ここに待望の初CD化となります。 録音は後に英国録音界の大御所となるアンドルー・キーナー&マイク・クレメンツによるもので、シュムスキーが原盤権を持っていましたが、オリジナル・マスターがライセンス先で見つからなかったため、息子エリック・シュムスキーの手許にあったLPを素材に、Biddulphの復刻を数多く手掛けるデニス・パターソンがキーナー監修の下でデジタル・リマスターしました。 ブックレット(英文12ページ)には、エリック提供の写真と曲目解説、演奏者プロフィールに加え、キーナーの回想が掲載され、この録音セッションの思い出やデジタル録音初期ならではの編集・マスタリングに関する苦労話が書かれています。セッションはリラックスした雰囲気ながら、解釈におけるシュムスキーの要求は高く、自分の望むフレージングを示しながら「モーツァルトはオペラ作曲家なんだ」と強調していたといいます。 ここでのシュムスキーの演奏は中庸で落ち着いたテンポによる造形、安定した技巧、美音といった持ち味に加え、第3番では自作のカデンツァを披露しているのが注目です。収録作曲家:

-

ダヴィッド・オイストラフ

メロディア稀少録音集

バッハ、メトネル、レヴィーナ [ダヴィッド・オイストラフ( ヴァイオリン)/アレクサンドル・ゴリデンヴェイゼル(ピアノ)/ザーラ・レヴィーナ(ピアノ)]発売日:2022年04月15日

CD価格:2,175円(税込)

オイストラフ唯一のバッハ無伴奏曲録音を含む、現在入手困難なメロディアへの録音集!オデッサ(現ウクライナ)に生まれたダヴィッド・オイストラフ(1908-1974)が20世紀のヴァイオリニストたちの中でも抜きん出て巨大な存在であったことは論を俟ちません。Biddulphは、オイストラフのメロディア録音の中から復刻盤が存在しない、または入手困難と思われるものをとりあげ、ここにCD化します。 オイストラフは古典からロマン派にかけてのレパートリーに優れた演奏を聴かせましたが、バッハの無伴奏ヴァイオリン曲についてはソナタ第1番を一度録音しただけ。バッハの音楽については「厳格過ぎても、気持ちを出し過ぎてもいけない」と語っており、この復刻は彼のアプローチを音で証言する貴重なものです。 演奏時間45分を要する長大なメトネルのソナタ第3番では共演者にも注目。アレクサンドル・ゴリデンヴェイゼル(1875-1961)は現モルドバのベッサラビアに生まれたピアニスト・作曲家で、モスクワ音楽院でジロティらに学び、ラフマニノフと親交を持ち、後にフェインベルク、ニコラーエワ、ベルマン、カプースチンらを育てました。メトネルの高難度なピアノ・パートを受け持ち、オイストラフと対等にわたり合っています。この曲の記念碑的録音です。 ザーラ・レヴィーナ(1906-76)はクリミア生まれの作曲家・ピアニストで、オイストラフがオデッサにいた頃から交流があったといいます。ソナタ第1番は急-緩-急の3楽章構成で15分あまりの作品。荘重な緩徐楽章とユーモラスで急速なテンポによるフィナーレが対照的です。 ブックレットにはTully Potter氏による8ページに及ぶオイストラフの評伝が掲載され、オイストラフの孫ヴァレリー・オイストラフ氏提供の貴重な写真が掲載されています。

-

デイヴィッド・ネイディアン(ヴァイオリン)

シューベルト、フランク、ドビュッシー:

ヴァイオリン作品集 [デイヴィッド・ネイディアン(ヴァイオリン)/デイヴィッド・ハンコック(ピアノ)]発売日:2022年03月18日

CD価格:2,175円(税込)

「バーンスタインのコンサートマスター」として知られたネイディアンの貴重な録音、

未発表音源を加えて復刻デイヴィッド・ネイディアン(1926-2014)の父はフェザー級のボクサーでしたが、クラシック音楽への情熱を持ち、独学でヴァイオリンを学んだといいます。ネイディアンは4歳でヴァイオリンを始め、2年後にはデイヴィッド・マネスに見いだされてニューヨークのマネス音楽大学に学費免除で招かれました。 14歳でリサイタル・デビュー及びニューヨーク・フィルと初共演、その後もアドルフ・ブッシュとイヴァン・ガラミアンに師事して研鑽を積みます。1944年には陸軍歩兵として徴兵されて欧州戦線に送られそうになりますが、ネイディアンに気づいたフィラデルフィア管弦楽団の首席ファゴット奏者の働きかけで、軍楽隊のコンサートマスターとなり、戦後はソリストとして活動しました。 1965年にニューヨーク・フィルのコンサートマスターを長く務めたジョン・コリリアーノが退任し、後任が公募されると、全米各地から応募した錚々たる顔ぶれを圧倒し、オーディションで全会一致で選ばれたのがネイディアンでした。バーンスタインはオーディションで彼を絶賛し、篤い信頼を寄せました。バーンスタインが音楽監督を退任した翌年、ネイディアンもニューヨーク・フィルを去りましたが、4シーズンという短い任期ながら「ニューヨーク・フィルの顔」として強い印象を残したと言われます。 ソリストとしてのネイディアンはジョージ・セル、スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ、小澤征爾らの指揮でコンチェルトを演奏しましたが、録音スタジオでも引く手あまたで、ビル・エヴァンス(Symbiosis)、ビリー・ジョエル(52nd Street)、シネイド・オコナー(Am I Not Your Girl?)らのアルバムでコンサートマスターを務めるなど、数多くのトップアーティストの録音に参加。坂本龍一のアルバム(Heatbeat及び1996)にもヴァイオリンで参加しています。 このCDはネイディアンのデビュー・アルバムに未発売だったシューベルトを加えたもの。卓越した技巧と端正な造形、豊かなヴィブラートと明るめの音色が当時の彼の姿を伝えます。フランス・ベルギー音楽を集めたデビュー・アルバムはMonitor-MC 2017(モノラル)が初出ですが、その2年後に出た同内容のステレオ版(Monitor-MCS 2017)から復刻しています。シューベルトの2曲は関係者のもとに遺されたテスト・プレス盤(モノラル)から復刻したもので、初の一般発売となります。 -

ハイドン(1732-1809):

弦楽四重奏曲 ニ長調 「ひばり」

モーツァルト(1756-1791):

クラリネット五重奏曲

ベートーヴェン:

弦楽四重奏曲 変ホ長調 Op.74「ハープ」 [アメリカン・アート四重奏団/ベニー・グッドマン(クラリネット)]発売日:2022年02月18日

CD価格:2,175円(税込)

20世紀半ばに米国西海岸を拠点に活動したアメリカン・アート四重奏団、

その古典派作品レパートリーの全て!アメリカン・アート四重奏団はユーディス・シャピロとヴィクター・ゴットリープの夫妻を軸に1942年にロスアンジェルスで結成され、1963年にヴィクターが亡くなるまで活動を続けました。夫妻はカーティス音楽院の同窓生で、ユーディスはエフレム・ジンバリストに、ヴィクターはフェリックス・サモンドに学びました。当時のアメリカ西海岸では映画会社が高額の予算でオーケストラを雇い、サウンドトラックの録音を活発に行っていましたが、音楽家の中にはそれに飽き足らず「シリアスな新作」に取り組むグループも出て来ました。 アメリカン・アート四重奏団もその一つで、同時代のアメリカ音楽への取り組みで評価される一方、古典のレパートリーはここに録音された3曲がすべて。快速テンポを基調にした明晰な演奏で、ハリウッドやジュリアードといったアメリカ最高峰の弦楽四重奏団に匹敵すると評価された演奏の一端を知ることが出来ます。 モーツァルトのクラリネット五重奏曲では「キング・オヴ・スウィング」ベニー・グッドマンが参加。グッドマンは1938年にブダペスト四重奏団と同曲を録音していましたが、英国の名手レジナルド・ケルが欧州の戦禍を逃れて渡米してくると、頼み込んで1948年からクラシック音楽の演奏を学び直しました。 この再録音はその成果を披露するものです。 -

ウェーバー(1786-1826):

6つのヴァイオリン・ソナタ集 [アーノルド・スタインハート(ヴァイオリン)/シーモア・リプキン(ピアノ)]発売日:2022年01月21日

CD価格:2,175円(税込)

グァルネリ弦楽四重奏団の第1ヴァイオリン奏者アーノルド・スタインハート、

1995年のデジタル録音!弦楽器奏者の歴史的音源復刻で知られるBiddulphですが、伝統を今に伝える演奏家のデジタル録音も少数ながら行って来ました。ここに紹介するアーノルド・スタインハートは、1937年ロサンゼルスに生まれ、レオポルト・アウアー門下のカール・モルドレムやトーシャ・ザイデルらにヴァイオリンを学び、14歳でロス・フィルと共演してソロ・デビュー。更にイヴァン・ガラミアンやヨーゼフ・シゲティにも教えを受け、1963年のエリザベート・コンクールで第3位入賞を果たしました。 彼の活動の中心となったのはグァルネリ弦楽四重奏団で、1964年の創設以来45年にわたり第1ヴァイオリンを務めました。スタインハートはマールボロ音楽祭の常連でもあり、パブロ・カザルス指揮、同音楽祭管弦楽団の録音メンバー表にはしばしば彼の名前が見られます。 演奏曲のウェーバーのヴァイオリン・ソナタは、当時台頭してきていた中産階級のアマチュア演奏家用として依頼されたもの。ベートーヴェンのソナタに比べると短く平易に書かれていますが、親しみやすいメロディが多く、ポーランド風、ロシア風、シチリア舞曲といった具合に異国趣味も盛り込まれていて、弾くのも聴くのも楽しめる逸品揃いです。スタインハートの演奏は、表現を誇張することなく、曲の繊細で可憐な魅力を伝えています。 ピアノのシーモア・リプキン(1927-2015)はゼルキンやホルショフスキに学び、ラフマニノフ・コンクールに優勝したヴィルトゥオーゾで、セル、オーマンディ、ライナー、ミュンシュらと繰り返し共演しました。学生時代にハイフェッツのアメリカ・ツアーにスカウトされた経験のあるリプキンは室内楽も好み、シュムスキー、ロザンド、ウーギといったヴァイオリストと共演を重ねました。ここでもスタインハートのスタイルに寄り添い、気品のある演奏を披露しています。収録作曲家:

-

トッシー・スピヴァコフスキー(ヴァイオリン)

バッハ、ベートーヴェン、メノッティ [トッシー・スピヴァコフスキー(ヴァイオリン) 他]発売日:2021年12月17日

CD価格:2,175円(税込)

卓越したボウイングで知られるヴァイオリニスト、スピヴァコフスキー。

彼の代名詞ともいえるバッハ、メノッティを中心に収録した1枚!トッシー・スピヴァコフスキー(1906-98)はウクライナのオデッサ生まれ。9人兄弟の末っ子で、彼を含む5人が音楽家になりました。後に一家はベルリンへ移住。6歳でヴァイオリンを始めたスピヴァコフスキーは目覚ましい上達ぶりを見せ、1917年には早くもベルリンでリサイタル・デビュー。その後、アドルフ・ブッシュやゲオルク・クーレンカンプを育てたヴィリー・ヘスに師事し、ソリストとしてキャリアを積みました。 1926年にフルトヴェングラーに招かれてベルリン・フィルのコンサートマスターに就きますが、翌年には辞職しソリストに専念。ナチスが台頭するとオーストラリアを経てアメリカに移住し、1942年から45年までアルトゥール・ロジンスキが率いるクリーヴランド管弦楽団のコンサートマスターを務めました。在任中の1943年1月にはバルトークのヴァイオリン協奏曲第2番のアメリカ初演でソリストを担当しています。 スピヴァコフスキーは特に卓越したボウイングで知られ、専門家による研究書が出ているほど。1950年代にはバロック音楽の演奏に大きく湾曲した弓(いわゆる「バッハ弓」に相当)を併用し、原盤解説によれば、バッハのソナタ第1番では速い楽章は通常の弓を、緩徐楽章やフーガでは「バッハ弓」を使用しています。 また同時代の曲にも意欲的に取り組み、バルトークに加えて、セッションズ、マルタン、キルヒナー、ニールセン、ハルトマン、ロージャ、ストラヴィンスキーらの協奏曲を演奏しました。ここに収められたメノッティはジンバリストが委嘱・初演した作品ですが、スピヴァコフスキーが頻繁に演奏したことによって彼の代名詞のようになりました。 -

オスカー・シュムスキー

ブラームス(1833-1897):

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77 [オスカー・シュムスキー(ヴァイオリン) フィルハーモニア・フンガリカ/ウリ・セガル(指揮)]発売日:2021年11月12日

CD価格:2,175円(税込)

完全初出!

シュムスキー唯一のブラームス: ヴァイオリン協奏曲全曲、1984年のデジタル録音が登場。1917年、フィラデルフィアに生まれたオスカー・シュムスキー。ヨーロッパで名を成してから移民した演奏家が席巻していた20世紀半ばのアメリカ楽壇にあって、数少ないアメリカ生まれのスター・ヴァイオリニストでした。7歳でストコフスキー指揮のフィラデルフィア管弦楽団と共演、名門カーティス音楽院でレオポルト・アウアーに学び、トスカニーニに請われてNBC交響楽団に加わったこともあります。 欧州では知る人ぞ知る存在だったシュムスキーですが、1981年に行ったロンドン・デビュー・リサイタルが大評判となり、欧州でのコンサートの依頼が殺到、録音もNimbus、ASV、Chandosなどから相次いでリリースされました。 この録音は、1984年秋にドイツのマールで行った演奏会の2日後にセッション収録したものですが、なぜかその存在が知られぬままになっていました。近年、シュムスキーの子息エリックが父の遺産整理中に未編集のテープを発見。かつて父のロンドン・デビューをお膳立てしたエリック・ウェン(現Biddulph)と共に編集と関係者の承諾を進め、ここにリリースされます。 シュムスキーにはブラームスの室内楽やハンガリー舞曲の録音がありますが、ヴァイオリン協奏曲の全曲録音はこれが唯一。ディスコグラフィの空白を埋める貴重なリリースです。 解説書には曲目解説に加えエリック・シュムスキーの手記2ページを掲載(英語のみ)。収録作曲家:

-

オスカー・シュムスキー

モーツァルト(1756-1791):

ヴァイオリン協奏曲 第5番(1955)他 [オスカー・シュムスキー(ヴァイオリン)]発売日:2021年10月15日

CD価格:2,175円(税込)

ロシアの血をひくシュムスキーが愛したモーツァルトの協奏曲第5番と

未発表音源を含む小品集オスカー・シュムスキー(1917-2000)にとってモーツァルトのK.219は特別な曲。7歳の時にストコフスキー指揮のフィラデルフィア管弦楽団に招かれて演奏し、神童として注目を集めたのがこの曲でした。 このCDに収められたのは、シュムスキーにとって同曲の初録音。当時の音楽ファンの間では待望の1枚だったことでしょう。楽譜に無い音を加えるなど、当時の演奏スタイルの記録としても興味深いものがあります。 4から10はRCAへの録音で、当時流行していた人気歌手と著名ヴァイオリストの組み合わせ。ラフマニノフの4曲は英語歌唱です。11から14はオケをバックにしたソロの録音。11-13は過去の発売歴が不明ですが、シュムスキーの関係者の提供により復刻となりました。 変わり種は13。往年のタイヤメーカー、米ファイアストーン社はかつてラジオとテレビで音楽番組を提供しており、シュムスキーは一時期、番組所属のオーケストラのコンサートマスターでした。この曲はファイアストーン創業者の夫人が作曲した抒情的なポップス。 14のやや甘口なアレンジともに、20世紀半ばのアメリカの空気を伝えます。 -

フェリックス・サモンド(チェロ)

米コロムビア録音集(1926-30) [フェリックス・サモンド(チェロ)]発売日:2021年09月24日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

気品あるスタイル!

名教師としても知られるフェリックス・サモンドの小品集、初復刻1888年11月、バリトン歌手の父とピアニストの母の下にロンドンに生まれたフェリックス・サモンドは、作曲家・ヴィオラ奏者フランク・ブリッジの薫陶を受けました。1909年のロンドン・デビュー・リサイタルは好評で、ヘンリー・ウッドはサモンドを繰り返しプロムスに招き、エルガーはチェロ協奏曲初演のソリストに指名するなど、英国を代表するチェロ奏者の一人として活躍。 1922年にアメリカに拠点を移して演奏活動を続ける一方、名教師としても高く評価され、レナード・ローズ、バーナード・グリーンハウスといった20世紀アメリカを代表するチェロ奏者たちや、ベルリン・フィルとコンセルトヘボウ管弦楽団の首席チェロ奏者を歴任したティボール・デ・マヒュラ等がサモンド門下から世に出ました。 このCDは1926年から30年の間に米コロムビアにサモンドが行った電気録音のうち、ピアノとのデュオ録音を集成したもので、LP・CDを通じて初の復刻。美音と気品あるスタイルで「英国紳士を絵に描いたような」と評されたサモンドの演奏を伝えます。 ブルッフのコル・ニドライには、初出時にSP盤2面に収めるために行ったカットがあります。 -

ウィリアム・プリムローズ

バロック&アンコール小品集 [ウィリアム・プリムローズ(ヴィオラ)]発売日:2021年08月13日

CD価格:2,175円(税込)

初発売多数含む!

20世紀を代表するヴィオラ演奏家プリムローズの小品集英国スコットランド生まれのウィリアム・プリムローズ(1904-82)は20世紀を代表するヴィオラ演奏家の一人。イギリスで活動した後、1937年に渡米してトスカニーニ率いるNBC交響楽団で演奏。NBC響メンバーで結成したプリムローズ四重奏団や、ハイフェッツ及びピアティゴルスキーとのトリオでも活躍しましたが、1940年代後半から聴覚障害に悩まされ、徐々に演奏の現場から教育活動へと比重を移しました。 このディスクには、彼の全盛期というべき1939年と1941年にRCAに行った録音が復刻されており、驚くことに全23曲中14曲が初発売。収録されたものの、第2次世界大戦の影響で陽の目を見ずにいたものです。小品の数々を通じてプリムローズの高度な技巧に支えられた解釈を堪能できます。 プリムローズはクライスラーの演奏に共感し、彼の弦楽四重奏曲の録音にも参加しました。このアルバムでもクライスラーの作品や編曲作品を数多く演奏しており、その多くにクライスラーの信頼篤いピアニストのフランツ・ルップを起用している点にも注目です。 -

ジノ・フランチェスカッティ

プレイズ・ラロ&ヴュータン [ジノ・フランチェスカッティ(ヴァイオリン)]発売日:2021年07月16日

CD価格:2,175円(税込)

パガニーニ直系の弟子、フランチェスカッティによる1957年「スペイン交響曲」初のステレオ録音!20世紀中葉に活躍したヴァイオリニスト、ジノ・フラン チェスカッティ(1902-1991)。パガニーニ唯一の弟子とされるカミッロ・シヴォリに学んだ父の薫陶を受けて育ったフランチェスカッティは、5歳でリサイタルを開き、10歳でベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を演奏。のちにジャック・ティボーの目に留まり指導を受け、ラヴェルとのデュオでツアーを行うなど、若くしてフランスを代表するヴァイオリニストとなります。しかし、第2次世界大戦を契機にアメリカに移住。1972年に引退するまで同地に留まり、戦後のアメリカでハイフェッツと人気を二分するスターとして活躍しました。 遂に来日することの無かったフランチェスカッティですが、パガニーニ直系とされる超絶技巧と輝かしいサウンドに加え、イザイやクライスラーの影響を受けたとされる優雅な演奏は、米コロンビアへの録音を通じて日本でも人気を博しました。 このアルバムに収録されているのは1957年のステレオ録音集。1950年代に人気が高かったラロの 「スペイン交響曲」は、当時活躍していたハイフェッツ、ミルシテイン、メニューイン、シェリング、グリュミオー、コーガン、オイストラフ、スターンなどの巨匠たちがこぞって録音していますが、フランチェスカッティの再録音となる当盤の華麗な演奏はそれらの中でも際立つ仕上がりを見せています。当時はモノラルからステレオへの移行期にあたり、このフランチェスカッティ盤は「スペイン交響曲」初のステレオ録音でした(初出時はモノラル。当CDはステレオ音源から復刻)。 今回のCD化に際しては、初出時と同じくヴュータンのヴァイオリン協奏曲第4番をカップリング。併せてフランチェスカッティの超絶技巧と輝かしい美音を楽しめるサン=サーンスの「ハバネラ」とサラサーテの 「ツィゴイネルワイゼン」も収録されています。 ラロ以外は左右の広がりが若干狭いですが、全てステレオでの復刻です。

-

フリッツ・クライスラー

ベートーヴェン(1770-1827):

ヴァイオリン・ソナタ集 Vol.1

第1番・第2番・第3番・第10番 [フリッツ・クライスラー(ヴァイオリン) フランツ・ルップ(ピアノ)]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

1930年代に録音された、クライスラーによるベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集から。原盤はHMV。

収録作曲家:

-

フリッツ・クライスラー

ベートーヴェン(1770-1827):

ヴァイオリン・ソナタ集 Vol.2

第4番・第6番・第7番・第8番 [フリッツ・クライスラー(ヴァイオリン) フランツ・ルップ(ピアノ)]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

1930年代に録音された、クライスラーによるベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集から。原盤はHMV。

収録作曲家:

-

発売日:2021年06月25日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

-

ブダペスト弦楽四重奏団

ベートーヴェン(1770-1827):

弦楽四重奏曲 第2番・第3番・第10番 [ブダペスト弦楽四重奏団]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

1930年代にアビーロード・スタジオでEMIによって録音されたベートーヴェン。

収録作曲家:

-

ブダペスト弦楽四重奏団

ベートーヴェン(1770-1827):

弦楽四重奏曲 第8番・第13番 [ブダペスト弦楽四重奏団]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

ブダペスト弦楽四重奏団によるベートーヴェン。第8番はアビーロード・スタジオでのEMIによる録音。第13番は、先に発売されていた第1~5楽章、さらに別売りされていた「大フーガ」を補足するものとしてベルリンのベートーヴェンザールで終楽章(アレグロ)が録音され、HMVから発売されたのですが、ここに収められた第1~5楽章は、その8か月後にロンドンで改めて録音されたものです。

収録作曲家:

-

ジノ・フランチェスカッティ

ブラームス(1833-1897):

ヴァイオリン協奏曲 [ジノ・フランチェスカッティ(ヴァイオリン) フィラデルフィア管弦楽団 ユージン・オーマンディ(指揮)]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

フランチェスカッティがオーマンディと共に録音し、COLUMBIAから発売されたブラームスの協奏曲モノラル録音。5年後にはバーンスタインと共にステレオで再録音を行ったため、LPレコードとしては短期間しか販売されませんでした。

収録作曲家:

-

ブラームス(1833-1897):

チェロ・ソナタ 第1番・第2番

シューマン(1810-1856):

民謡風の5つの小品 [クライヴ・グリーンスミス(チェロ) ボリス・ベルマン(ピアノ)]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

-

ブラームス再発見

弦楽五重奏曲 ヘ短調

ピアノ三重奏曲 イ長調 [アマティ・チェンバー・プレイヤーズ]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

30歳を前にしたブラームスが弦楽五重奏曲として構想、のちに2台のピアノのためのソナタ(Op. 34b)、さらにピアノ五重奏曲(Op. 34)へと改訂された作品を、多くの資料を元に当初の形へと復元しました。カップリングは、1938年に発見され偽作説も根強いピアノ三重奏曲。大作曲家の知られざる一面を窺える一枚です。

収録作曲家:

-

シゲティ・プレイズ・

ベートーヴェン、ブラームス、シューベルト [ヨゼフ・シゲティ(ヴァイオリン)、ミエチスラフ・ホルショフスキ(ピアノ)、マイラ・ヘス(ピアノ)]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

-

ブラームス(1833-1897):

ヴァイオリン・ソナタ全集 [サイモン・フィッシャー(ヴァイオリン) レイモンド・フィッシャー(ピアノ)]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

ヴァイオリンの指導書の著作で有名な、オーストラリア生まれで英国で活躍するヴァイオリニスト、サイモン・フィッシャーと、その父親でピアニストのレイモンド・フィッシャーによるブラームス。

収録作曲家:

-

ズーカーマン & ナイクルグ・プレイズ・

シューベルト

ヴァイオリンとピアノのための作品全集 [ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン、ヴィオラ) マーク・ナイクルグ(ピアノ)]発売日:2021年06月25日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

名手ズーカーマンとナイクルグによる、シューベルトのヴァイオリンとピアノのための作品全集。ヴィオラも得意とするズーカーマンの「アルペジョーネ・ソナタ」が聴けることもポイントです。

収録作曲家:

-

フリッツ・ライナー

リヒャルト・シュトラウス、マーラー [ピッツバーグ交響楽団 フリッツ・ライナー(指揮)]発売日:2021年06月25日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

-

ストコフスキー

1925年電気録音全集 [フィラデルフィア管弦楽団 レオポルド・ストコフスキー(指揮) タデウス・リッチ(ヴァイオリン)]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

1925年4月からストコフスキーとフィラデルフィア管が行った、Victorへの電気録音を集めたCD。 ドヴォルザーク「新世界」のセッション最終日に録音されたチャイコフスキー「悲愴」第1楽章の中間部を編曲した「アンダンテ」は、どういう理由か(コーダ開始すぐにバイクのクラクションらしき音が入っているせいか?)お蔵入りになったもので、このCDが初出となりました。

収録作曲家:

-

ドッジソン(1924-2013):

〈作品集〉

フルートと弦楽のための協奏曲

ヴァイオリン、ギターと弦楽のための二重協奏曲

最後の一葉 [ロバート・ストールマン(フルート)、マイケル・ジョージ(バス)、ジョン・ブラッドバリー(クラリネット)、ジャン=ジャック・カントロフ(ヴァイオリン)、アンシア・ギフォード(ギター)、ノーザン・シンフォニア、ロナルド・ゾールマン(指揮)]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

英国の作曲家ドッジソンの作品集。ヴァイオリンのカントロフなど名手たちが参加。 ブックレットには作曲家本人による作品解説(英文)を掲載しています。

収録作曲家:

-

バルトーク(1881-1945):

ヴァイオリン・ソナタ 第1番・第2番 [ユージン・ドラッカー(ヴァイオリン) ディアン・ウォルシュ(ピアノ)]発売日:2021年06月25日

CD価格:2,175円(税込)

エマーソン弦楽四重奏団で活躍するヴァイオリニスト、ユージン・ドラッカーによるバルトーク。

収録作曲家:

-

発売日:2021年06月11日

CD 2枚組価格:3,000円(税込、送料無料)

カザルスも認めた名手リリアン・フックスによる、ヴィオラ版無伴奏!フックス家のジョセフ(ヴァイオリン)、リリアン(ヴィオラ)はともに優れた音楽家であった。まず、リリアンの無伴奏ヴィオラだが、まだチェロ版でさえもそれほど録音が多く存在しなかった時期にあえてヴィオラ版を録音するのは、非常に挑戦的な試みであっただろう。器が大きく、幻想が大きく羽ばたくような演奏で、ヴィオラこそオリジナルだと思わせる内容だ。兄フックスとのデュオは非常に鮮烈でスリリング。兄と妹とで初演されたマルティヌーは、ことさら貴重である。 ---平林直哉(音楽評論家)

リリアン・フックス(1903-1995)の兄ジョセフはヴァイオリニストで後にクリーヴランド管弦楽団のコンサートマスター、弟ハリーはクリーヴランド管の首席チェロ奏者を務めた音楽一家。リリアンはヴァイオリンを学びましたが、師事したフランツ・クネイゼルの勧めでヴィオラに転向したといいます。リリアンが20年間にわたってヴィオラ奏者を務めたペロレ四重奏団は、ニューヨークのコンサート・シリーズをブッシュ四重奏団と分担するほどの評価を得ました。 リリアンは作曲・編曲でも才能を発揮し、また他の作曲家たちからも作品を献呈されました。兄ジョセフとのデュオも高く評価され、彼らが演奏するモーツァルトの二重奏曲を聞いたマルティヌーは、このCDに収録されている「マドリガル」を作曲して献呈しています。また、パブロ・カザルスの主宰するブラド音楽祭の常連であり、カザルス指揮のモーツァルト: 協奏交響曲の録音も残されています。 リリアンは体格は小柄ながら、腕や手は長く、ヴィオラにうまく適応出来たので「ヴィオラの巨人」とも呼ばれていました。「とてもいい弓みたいな腕を持って生れて来たんだと思います」と語っていますが、その片鱗はここに収められたバッハからも聴き取ることが出来るでしょう。 (原盤英文解説より抜粋。ブックレットにはバッハの初出LPのジャケット写真を掲載) -

オスカー・シュムスキー

モーツァルト(1756-1791):

ヴァイオリン・ソナタ集 [オスカー・シュムスキー]発売日:2021年06月11日

CD価格:2,175円(税込)

珍品ヴァイオリン付きK. 570を含む、シュムスキーの貴重な米アレグロ録音!シュムスキー家はロシアからの移民であり、オスカーはフィラデルフィアの生まれ。かのダヴィッド・オイストラフが称賛し、トスカニーニに請われてNBC交響楽団のヴァイオリニストも務め、プリムローズ弦楽四重奏団としても活躍した。このディスクはシュムスキーが珍しくアメリカ・アレグロに収録したもの。流麗でスピード感に溢れるシュムスキーのソロ、そして非常に機敏に反応するピアノともども、総合的な内容ではかのグリュミオー&ハスキルの名盤に匹敵しよう。 ---平林直哉(音楽評論家)

オスカー・シュムスキーは1917年にロシア系移民の家庭に生まれました。8歳でフィラデルフィア管弦楽団とモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番を共演。指揮者のストコフスキーがその才能を絶賛しています。その年にレオポルド・アウアーの史上最年少の門下生となり、11歳でカーティス音楽院に入学。卒業後はニューヨークのNBCスタジオに所属し、ピアニストのアール・ワイルドとのデュオで放送用の録音を多数行いました。その後、NBC交響楽団とNBC四重奏団(後にプリムローズ弦楽四重奏団と改称)を経て独立し、第2次大戦(海軍軍楽隊に従軍)をはさみ、ソリストとしての演奏及び教育活動に取り組みました。 ここに復刻されたモーツァルトのソナタ集は、シュムスキー唯一のアレグロ・レーベルへの録音(LP2枚分)。ミッシャ・エルマンとの共演で知られる室内楽の名手レオポルド・ミットマンと組んだ演奏は、ヴァイオリン専門家の間で「軽快なテンポと鋭敏・明晰な解釈ながら、深い感情や優しい親密感をも伝える」と称賛されて来たものです。ソナタK. 570はピアノ・ソナタですが、モーツァルト以外の作曲家がヴァイオリン・パートを付け足した形でも人気があったもの。今日ではこの演奏形態では顧みられることがないだけに、貴重な録音といえます。 (原盤英文解説より抜粋。ブックレットには初出LPのジャケット写真を掲載)収録作曲家:

-

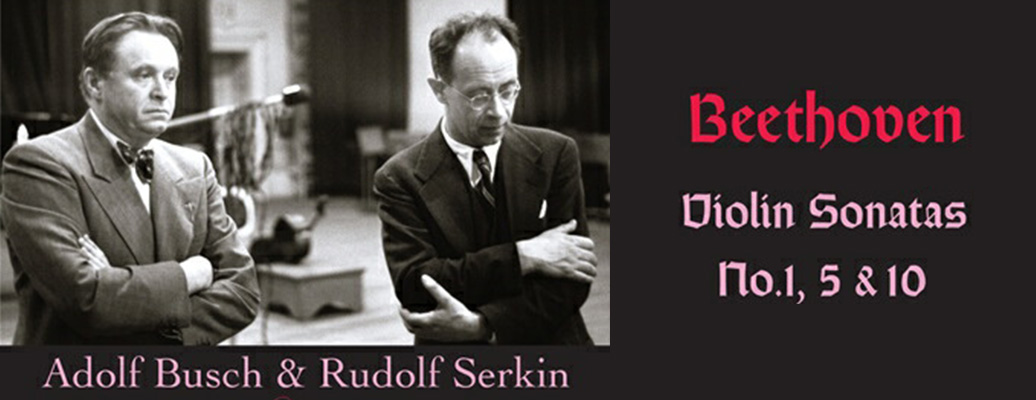

アドルフ・ブッシュ&ルドルフ・ゼルキン

ベートーヴェン(1770-1827):

ヴァイオリン・ソナタ 第1・5・10番 [アドルフ・ブッシュ&ルドルフ・ゼルキン]発売日:2021年06月11日

CD価格:2,175円(税込)

晩年のブッシュがゼルキンと残した「春」初出! ほか2曲も初CD化!ブッシュとゼルキンは室内楽史上でも最高のコンビのひとつであり、2人の名前を見ただけでも室内楽ファンは心が躍ってしまう。そこに、ソナタ第5番「春」の未刊行録音が加わるのは一大福音。これは私的に保管されていたアセテート盤から復刻したものだが、幸いにして音質は非常に良く、両者の音楽性がくまなく聴き取れる。2種類目の「春」としては、全く申し分がない。第1番と第10番はこれまでは主にLPでしか聴けなかったもので、初CD化はありがたい。 ---平林直哉(音楽評論家)

アドルフ・ブッシュ(1891-1952)とルドルフ・ゼルキン(1903-81)は1920年にウィーンで出会うと、即座に意気投合。1921年にベルリンでベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会をスタートし、以後このデュオのトレードマークとなりました。二人は1939年から40年にアメリカに移住。この録音は1951年秋に、アメリカ・ヴァーモント州ダマーストンのブッシュ宅のスタジオ(古い倉庫を改装した)で行われたもので、このデュオにとって初のテープ録音であり、おそらく最後の録音と見られます。なおこの時のセッションでは、ヘルマン・ブッシュ(チェロ)をまじえたシューベルトのピアノ三重奏曲第2番なども収録されました。 ソナタ第1番と第10番は米コロムビアのための録音で、その年のマールボロ音楽祭でブッシュが生徒に課題として出したのを機会に、ブッシュ自身があらためて解釈を深めたことから録音に臨んだようです。第5番「春」は、同じセッションで収録されたものの今日まで未発売であり、遺族が保管していたテスト・プレスのアセテート盤から復刻しました。 (原盤英文解説より抜粋)収録作曲家: