| このページは、私、桐田平八が、石川県輪島の漆器工房を訪問したときの知識に基づいて、蒔絵漆器のできるまでの行程を解説したものです。専門家ではないので、内容に不備な点がありましたらご容赦下さい。 | |

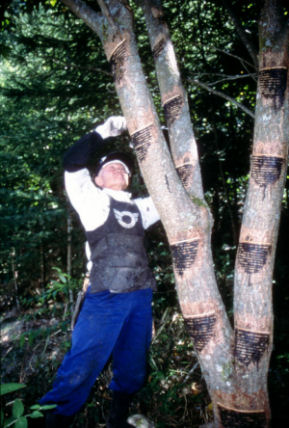

漆の木: |

|

|

漆の実です。 |

|

|

|

見学した漆器ショップでは、実物の漆の木と掻く道具を展示していました。 |

| 塗り: 採取された漆液は濾過、精製され、器などに塗られます。 器の素材は当然木製が中心ですが、漆自体は素材を選ばず金属やガラスなどに塗ることも可能です。 塗りは下塗り、中塗り、上塗りを各3回程度ずつ、合計10回近くの重ね塗りを行います。 下塗りはへら、中塗り、上塗りは特殊な刷毛が使われます。 |

|

|

重ね塗りをするため、器の素材はかなり薄いものが使われます。 |

|

|

|

下塗り |

|

|

|

上塗り |

|

乾燥中です。 |

研磨: |

|

|

下塗りの研磨。 |

|

|

|

上塗りの研磨 |

|

器の各部位の曲線に合わせて、 それぞれ砥石を制作、使用します。 |

|

箱物の研磨 |

|

手作業です。 |

| 蒔絵: 漆器の表面に漆で絵や文様、文字などを描き、それが乾かないうちに金や銀などの金属粉を「蒔く」ことで器面に定着させる技法です。 |

|

|

元絵の図柄を写し取ります。置き目 |

|

地塗り |

|

塗り込み |

|

金粉蒔き |

|

金粉入れ |

|

研ぎ出し |

|

椀のような丸物は展開図で描きます。 (ボールペンもですね。) |

|

|

|

|