七五三 着物 2024

呉服屋の晴れ着通販|京都きもの町

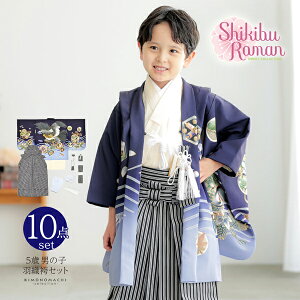

男の子は5歳、女の子は3歳と7歳にあたる年に氏神様に詣でる行事です。

3歳、5歳、7歳という節目の年に、健やかな成長を感謝し、これからの成長を祈願します。

お祝いをする年齢は数え年、満年齢と地域によって異なるかと思いますが、お祝いをするお子さんの成長に合わせて、お子様が楽しんで良い記念になるようにお祝いできると良いですね。

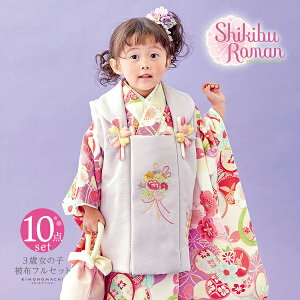

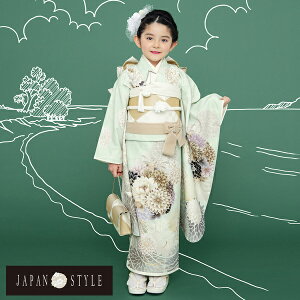

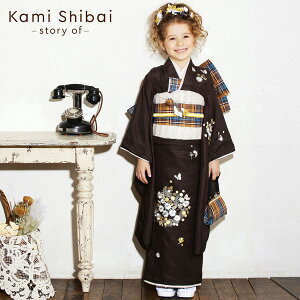

七五三きもの 新着商品

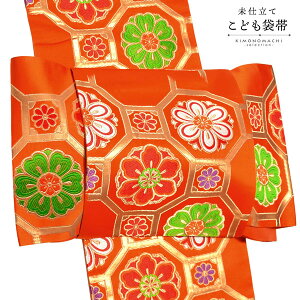

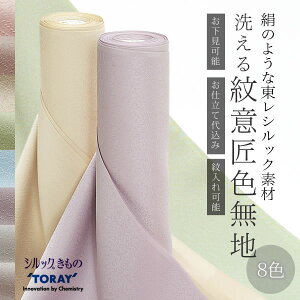

今年の七五三は、小物にこだわった大胆で新しいスタイル。

四つ身着物に袴を合わせたキュートでレトロなコーディネートや、レースやフリルをたくさん使ったお姫様のようなスタイルなど。

細部までこだわったきもの町の七五三きもので、みんなと差をつけられます。