内免許への道 その1 |

|

さて、そんな事もあって私にとってはお酒の製造免許を取るという事は大変困難な作業に思われたのです。一番最初に木村とブルワリー立ち上げの話しをした時も、私の第一声は「製造免許取れるのか?」でした。実際に申請作業をしてみて、確かに簡単な作業ではありませんでしたが、基本的には要件を満たせば免許はもらえるもので、一つ一つのハードルをこなしていく作業は想像したほど困難なものではありませんでした。また、これも想像に反して(と書いたら怒られるかもしれませんが)、税務署の担当者も懇切丁寧に接していただき、色々アドバイスをいただいたのは助かりました。 ※右の写真は盛岡税務署。 |

製造免許取得のステップ |

|

製造免許を取得するには、次のようなステップを踏む事になります。 1:プラン策定・・・このプランを元に、税務署に申請についての相談をします。 2:内免許申請 3:内免許付与・・・申請通りに設備が完成すれば免許を付与するという内諾です。この後、製造設備の建設や各種手続を始めます。 4:製造設備完成後、免許申請 5:免許付与 今回と次回にわたって、このステップの1から3までをご紹介します。 |

免許の要件 |

|

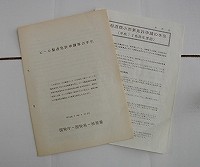

事業計画書もすでにまとめていましたが、免許の要件を満たす資料をまとめる事が必要になります。免許というのは、所轄税務署で受け付け、国税局で審査され、付与されますので私たちの所轄税務署である盛岡税務署へまず赴きました。そこで、「ビール製造免許申請等の手引き」と書かれた冊子をもらいました。そこには申請に関わる必要な資料の一覧や免許の要件などが書き込まれていますが、この冊子の日付は平成7年12月になっています。

※写真左がビール製造免許の手引き、右の毎年改訂されている小売免許の手引きと比べると古さが一目瞭然。 その冊子によりますと、ビール製造免許の要件とは次の6項目になっています。 1:最低製造数量・・・1年間の製造見込数量が最低60KL以上である事。 2:欠格要件に該当しない事・・・申請者(うちの場合は木村)が免許の取り消しを受けたことがない事や国税などの滞納処分を受けていないなど6項目ある。 3:製造場が不適切な場所にない事・・・酒場などと同じ場所にあってはいけない。 4:経営の基礎が確立している事・・・申請者が破産者で復権を得ていないと、免許は受けられない。その他、8項目の要件がある。 5:ビールの需給均衡の維持・・・酒税の保全上、ビールの需給状況に支障があるとされた場合は免許を受けられない。 6:ビール製造についての技術的能力、設備を十分に備えている事 これらをすべて満たそうと思うと、やはり思い付きでできる事ではありませんね。これらを証明するため、免許申請の添付書類は全部で18項目にも及びます。さらに、19番目に「その他、税務署長が必要と認める書類」とあり、段ボール一箱の書類を揃えたという話しも聞くほどです。 この18項目すべてについてはお話しませんが、苦労した項目などいくつかをご紹介し、内免許付与までを次回ご紹介いたします。 |

ホームページへ

楽天市場店

楽天市場店

お酒、つまりエチルアルコールを1%以上含む飲料を日本で造るには営利目的、個人消費のいかんを問わず製造免許が必要になります。日本では酒税という名前でお酒に税金がかけられるようになったのは、昭和17年以降で戦中戦後は国税の中でも重要な税収源の一つでした。そんな事もあってか、お酒に関する取り締まりは非常に厳しいものがあると思います。規制緩和で随分と変わったと言われますが、酒類関係者にとっては税務署は頭の上がらない存在です。

お酒、つまりエチルアルコールを1%以上含む飲料を日本で造るには営利目的、個人消費のいかんを問わず製造免許が必要になります。日本では酒税という名前でお酒に税金がかけられるようになったのは、昭和17年以降で戦中戦後は国税の中でも重要な税収源の一つでした。そんな事もあってか、お酒に関する取り締まりは非常に厳しいものがあると思います。規制緩和で随分と変わったと言われますが、酒類関係者にとっては税務署は頭の上がらない存在です。 ビールの製造免許の申請をしたいという私たちに、税務署の担当者は「変わったやつもいるもんだなあ」という目でこの冊子をくれたんですが、盛岡税務署でも最後の一冊らしく、おそらくもう作らないんじゃないかという事でした。平成7年はビールの最低製造数量の規制緩和がされた次の年で、地ビールブームの中で作られた冊子のようですが、その後改定されていないようです。私たちがもらった冊子は表紙も焼けていて、毎年発行されている小売免許の手引きと見比べると、その古さは一目瞭然です。

ビールの製造免許の申請をしたいという私たちに、税務署の担当者は「変わったやつもいるもんだなあ」という目でこの冊子をくれたんですが、盛岡税務署でも最後の一冊らしく、おそらくもう作らないんじゃないかという事でした。平成7年はビールの最低製造数量の規制緩和がされた次の年で、地ビールブームの中で作られた冊子のようですが、その後改定されていないようです。私たちがもらった冊子は表紙も焼けていて、毎年発行されている小売免許の手引きと見比べると、その古さは一目瞭然です。