ヘルメットの選び方

目的と採寸

①使用目的

●ロングライド

(100kmオーバー)!

とにかく走るぞ!

●ロングライドまでは・・・

でも運動不足解消!

●軽めの運動!気分転換!

街乗り、チョイノリ!

●安全性を保ちつつ、軽量化や使いやすさ、空気抵抗を和らげたりする技術力が値段の違いになっている

初めて高額ヘルメットを購入した際、その軽さに不安を覚える方もいるかもしれませんが、その軽さ、扱いやすさこそライド中にヘルメットを意識せず快適に自転車を楽しんでいただくための技術力の証。

20㎞、50㎞、100㎞と距離が延びれば着用時間も長くなり、頭部に装着しているヘルメットの数十グラムの違いが首や肩に負担を感じ、長時間のツーリングなど頭皮に汗をかくことで通気性の違いが不快感を持つことになります。

また防虫ネットが装備されているものは、走行中に空気を通す穴の部分に急に虫が入ってビックリして落車なんて状況を回避!間接的にも安全性を上げてくれる。

近場の街乗りに高額ヘルメットを選ぶ必要はありませんが、使用目的や走行距離に合わせて選択することをお勧めいたします。

ただ近場の使用でも見た目や使いやすさは中堅クラス以降の方が精度が高いので選ぶ方は多い気がします。(\8,000~\15,000クラス)

●当店取り扱い中堅クラス

②自分の頭サイズを測ろう!

●自分の頭は東洋型or欧米型?

※頭上から自分の頭の写真を撮る!被り物をして写真を撮るとハッキリわかります!

●メジャーを使用し頭囲を測りましょう!

③ヘルメットの形を知ろう!

●ヘルメットにも楕円形、丸形があります!

●ヘルメットを頭にフィットさせるアジャスターによっても、フィット感が変わってきます!

「ヘルメットの特徴」

●流線形のデザイン

自転車のヘルメットには色々な種類がありますが、中でも一番多いデザインが、画像上のタイプ。流れるような形状は、空気抵抗や通気性を高めるために考えられたデザイン。

●穴=通気口

自転車に乗ると体温が上がり汗をかきます。ヘルメットにあるたくさんの穴は、頭の蒸れを防ぐ通気口の役割を果たします。

※走行中の虫の侵入を防ぐメッシュ標準装備の商品もあります。

●素材は発泡スチロール&樹脂

ヘルメットの素材は、発砲スチロールで成型されたものに樹脂を貼り付けた構造です。ちょっと頼りなさそうな印象を受けますが、発砲スチロール自体はかなり硬く、上から貼り付ける樹脂が強度アップにもつながっています。

●軽量化

長時間走行することを想定し、首や肩の負担を減らすために軽量化が図られています。

※数グラム、数十グラムの重さの違いが、ライド中にボディーブローのように、徐々に徐々に首や肩にダメージを与えてきます!

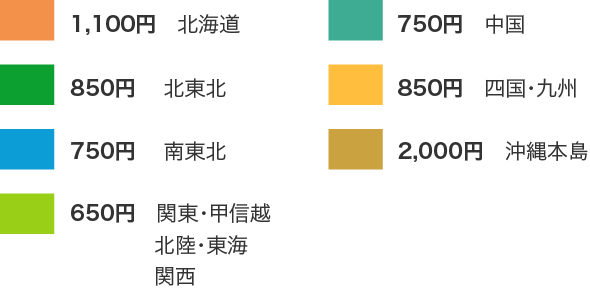

価格の差って何?

●高価格帯になるに従い、安全性を維持した状態での、軽量化、快適性、デザインが価格に反映されています!

※特にレース用商品は高額になります!

低価格な商品は大丈夫なの?

●取扱い商品の中で、低価格帯の商品でも安全基準に合格しているので安心してください!

SG

一般財団法人製品安全協会が定める、製品の安全性に関する基準に合格した生活用品につけられるマーク

JIS

国に登録された機関から認証を受けた製品に表示できるマーク

JCF

自転車競技連盟および加盟団体の主管する自転車競技大会に使用が認められたヘルメットのマーク

●年々技術の向上に伴い、快適性やデザイン性が進歩しているので、低価格帯商品でも気に入ってもらえる商品に出会えると思います!

ヘルメットのメンテナンスはした方が良いのか?

●ヘルメットは頭皮と密着するので汗が付着します!清潔に保ち、定期的にメンテナンスする事によって長く愛用して頂けます!しっかりお手入れをしましょう!

~お手入れ方法~

(株式会社 OGK KABUTOさんの公式HP掲載)

●用意する物

タオル(2~3枚程度)

中性洗剤or洗濯用洗剤

シャンプーorボディーソープ

水を入れられる洗面器

●お手入れ方法の流れ

(1)ヘルメットの表側(シェル面)を拭き取りましょう!

・まずは「水」もしくは「ぬるま湯」を含ませた布で汚れを拭き取ります。汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた「水」か「ぬるま湯」で拭き取ります。※ぬるま湯(35℃以下)

(2)ヘルメットの内側を拭き取りましょう!

手順

1.インナーパッドをすべて取り外します。

2.ヘルメット内側の汚れを拭き取ります。

3.汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた「水」か「ぬるま湯」で拭き取ります。

「注意点」

ヘルメットはインモールド成型といわれるシェルとライナーを圧着させて作られています。

シャワーでサッと流すくらいならいいですが、シェルとライナーの間に水が侵入してしまうと劣化の原因にもなります。なるべくなら汚れを拭き取るようにしましょう。

(3)インナーパッドを洗いましょう!

ヘルメットから取り外したら、洗面器で中性洗剤もしくは洗濯用洗剤で揉みこむように洗います!

「注意点」

インナーパッドを絞ると内装がすぐに傷むので、絞らずタオルでやさしく包みながら水分を取り除きましょう!

(4)汗が染み込むあごひもキレイにしよう!

手順

1.洗面器などに「水」もしくは「ぬるま湯」をため、あごひもを浸します。

2.あごひもに水分を含んだら、シャンプーもしくはボディーソープを数滴手に取り、優しくもみ洗いを行い汚れを落とします。泡が無くなるまでしっかりすすぎ洗いをしたら、タオルなどであごひも全体を包み込みながら水分を取り除き、風通しのよい日陰で十分に乾燥させてください。

「注意点」

あごひもはヘルメットの中でも一番汗や皮脂が付着する部分です。V字状になっているアジャストロックやバックルなどの樹脂パーツ部分には、意外と皮脂などの汗の成分が溜まりやすいので、パーツを緩めた状態で洗うことをオススメします!

kabuto製品の中で、あごひもが「MOFF」を使用しているヘルメットがあります。「MOFF」とは、瞬間消臭・抗菌効果・安全性を合わせ持った次世代の消臭繊維です。

※アルカリ系洗剤を使用すると瞬間消臭・抗菌効果が減少するので使用しないようにしましょう。

(5)乾燥させよう!

ヘルメット本体もインナーパッドも、直射日光が当たらない、風通しのよい日陰などでしっかりと乾燥させます。

直射日光によりヘルメット本体は劣化いたします。極力使用時以外は日陰で保管してください。

GISの認定を引用しますと50℃で4時間から24時間の範囲で耐熱検査をおこなっており、真夏などの高温となる環境では、シェルの変形などの原因ともなります。

「注意点」

落下しないよう、安定した場所で乾燥させます。

ドライヤーや浴室乾燥機、暖房機など50℃以上になるような器具や場所での乾燥は材質が傷むおそれがあるので絶対にやめましょう。

しっかり乾燥されず保管した場合、材質が劣化する場合もあるので、しっかり乾燥させてから保管しましょう。

ヘルメットの取り扱いについて

「ヘルメットにも寿命があります。」

・製品安全協会と日本安全帽工業会では、ヘルメットの耐久性を考慮し、有効期間を「購入後3年間」と定めています。

・経年劣化により、どれだけ気をつけて大切に使っていても、ヘルメットは紫外線や汗などにさらされることで、老朽化や劣化などに見舞われ、少しずつ衝撃吸収性能が低下して行きます。

・雑な扱いをしていると、保護性能の命であるライナーが傷んでしまい、万一の時に役立ちません。

降雨時の走行後や、大量に汗をかいた時など、そのまま保管するのではなく、しっかり水分を取り除いてあげることが必要です。

雨ざらしは絶対にNG!湿気によりヘルメット内部にカビなどが発生する原因にもなり、衛生的にも良くありません。ヘルメットをしっかり乾かしてあげる事が大切です。

アジャスターやインナーパッドも消耗品

「アジャスター交換目安」

・動きが悪くなってきたなと感じる!

・すぐに緩む状態が続く!

・各部品やベルトに亀裂や破断がある!

「インナーパッド」

・インナーパッドの生地が剥がれてきた!

・洗っても汚れや臭いが全然落ちない!

・購入当初に比べてフィット感が悪くなった!(直接ヘルメットが当たる感じがする、クッション性が無い気がする)

※上記症状に当てはまる項目があれば、安全面を考え早期交換をオススメします!

ヘルメットの正しい被り方

「ヘルメットの正しい装着角度」

●ヘルメットは正しい角度で装着することで、ヘルメット本来の機能を発揮することができます。装着の際は、必ず正しい角度で装着することを心がけましょう。

●ヘルメットをかぶる前にアジャスター付きの場合は「必ずアジャスターを緩めてから」かぶります。

①正しい角度で被る!水平に!

正しい角度で装着することで、ヘルメット本来の機能、性能を発揮します。

②左右均等に被る

ヘルメットの先端がまゆ毛のすぐ上にくるように角度を合わせ、左右均等に被ります。額が見える、ヘルメットの先端が上を向いていたり、傾きはNG。

③あご下の適度なあそび

あごとあご紐の間に人差し指一本入れられるか確認し、入らない場合や、緩すぎる場合はあごひもの長さを調整しましょう。

④あごひものねじれチェック

あごひもがV字状なっている部分には、あごひもを1つにまとめるための部品が装備されています。あごひものV字状部分が耳元にキレイに収まるよう、部品の高さを調整しましょう。

オプションについて

●商品によっては、アタッチメント(別売)を取り付ける事で、ヘルメットにシールド(別売)の取り付けが可能になります。

●その他、アジャスターやインナーパッド等の補修部品もご購入頂けます。

ヘルメットの構造

・ヘルメットは、外側の硬い部分(シェル)と衝撃吸収のための発泡スチロール(ライナー)からできています。ライナーは強い衝撃を受けると、つぶれることで衝撃を吸収し、頭を保護します。

・一度衝撃を受けたライナーは元に戻らないので、強い衝撃を受けてしまったヘルメットは極端に衝撃吸収性が落ちてしまいます。

・ヘルメットは転倒や事故などで転倒した場合、シェルやライナーが凹んだり、場合によっては破壊することで、衝撃エネルギーを吸収します。

転倒して頭を打ったにも関わらず、ヘルメットの外観に損傷がみられない場合でも、内部のライナーが損傷している可能性が高いため、そのまま使用する事はNG。安全性を考え即交換をお勧めします。

※ライド中、休憩等でヘルメットを自転車にかけた際の、不意の落下にも十分注意して下さい。バックルをしっかり止め、落下防止対策を行ってください。

~最後に~

ヘルメットも自転車と同様にメンテナンスが必要で、手を加える事で長く愛用して頂けます。

少しでもヘルメット選びの参考にして頂ければ嬉しいです。お客様のお気に入りの商品が見つかりますように。